Des

musiques formelles à la polyagogie Des

musiques formelles à la polyagogie

une

stochastique de Iannis Xenakis

CYCLE DE CONFÉRENCES UTLC, "L'UNIVERSITÉ DE TOUTES LES CULTURES"

Maison de l'Université, 5 Mars 2017, UFR Lettre et Sciences-Humaines http://www.centre-iannis-xenakis.org/

par

Patrick SAINT-JEANhttp://www.univ-rouen.fr/version-francaise/navigation/utlc-des-musiques-formelles-a-la-polyagogie-une-stochastique-de-iannis-xenakis-05-04-542776.kjsp Organisé par Sharon Kanach, Pierre Hebert, Pierre Albert Castanet, Pascal Roland, Cyrille Delhaye et Thomas Designer, Maître de Conférence en Digital Design retraité de l’ENS de Cachan Université Paris-Saclay et de l’Université Paris I, UFR d'Arts Plastiques et Sciences de l'Art, Panthéon-Sorbonne Ingénieur ESIEA, Docteur ès-sciences en Biologie (GBM) de l'Université Paris XIII CREDACI, Univers Cités Virtuelles Interactives, Ars Mathématica. http://patrick.saintjean.free.fr, http://arsmathematica.org |

| Vidéo de la conférence UTLC Télécharger le Mémoire de Patrick Saint-Jean sur la conception de l'UPIC (SILOCoMuVi), don fait au Centre Iannis Xenakis à l'Université de Rouen. ou sur https://ent.normandie-univ.fr/filex/get?k=HLEDNisuUgGycawvEAs Nom : PSJ CEMAM Xenakis.pdf, Taille : 57.75 MO, Déposé le : 02/06/2017 19:18:05, Disponible jusqu'au : 12/06/2017 19:18:05 |

|

Résumé

En

partant du texte Les Musiques formelles : Hommage à Iannis Xenakis,

Patrick Saint-Jean se remémore les moments intenses qui l’ont conduit à connaître Iannis Xenakis dès 1965 et à concevoir pour lui l’UPIC à partir de 1973. Puis, Patrick Saint-Jean étend dès les années 1990 la composition musicale formelle au multimédia (son, image 2D-3D-4D, texte, partition multi-piste, multi-écrans et interactions) en passant de la polyagogie xenakienne au PolyAgogic CyberSpace. Explorant de nouvelles écritures qui s’affirment au sein d’une intelligence artificielle en discontinuité stochastique et quantique, sa démarche interroge la composition musicale et la lutherie 3D Printing accousmatique résuelle du nouveau millénaire. Patrick Saint-Jean a été responsable des activités du CEMAMu au CNET d'Issy-les-Moulineaux d'Octobre 1974 à Janvier 1977 (Organisation de conférences, Accueil des musiciens et compositeurs, R&D informatique et Musique Assistée par Ordinateur), et a enseigné les Musiques Formelles en DEA à l'UFR d'Arts Plastiques et Sciences de l'Art de l'Université de Paris I Panthéon-Sorbonne (1975-81). Introduction

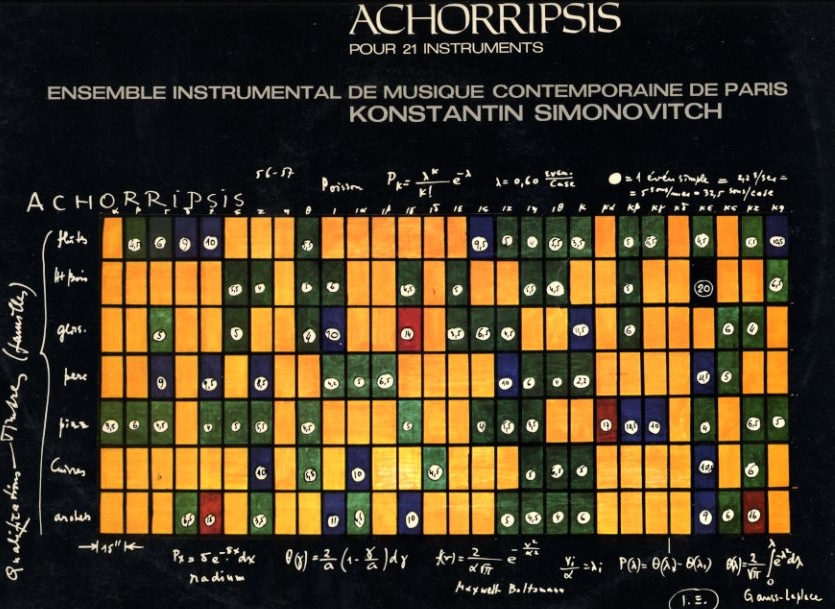

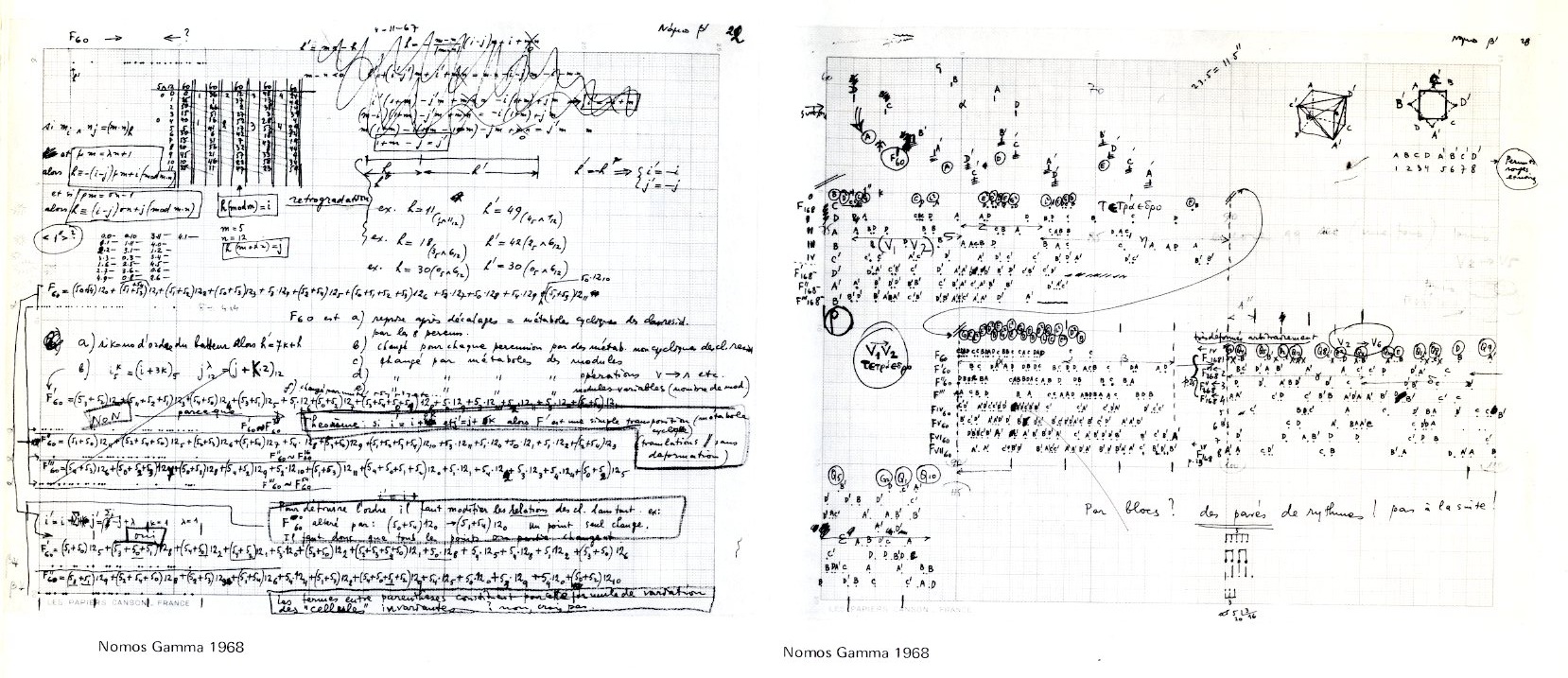

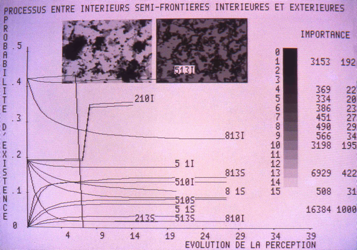

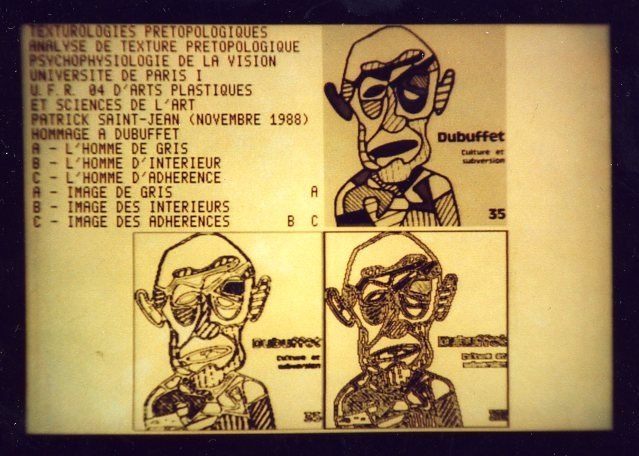

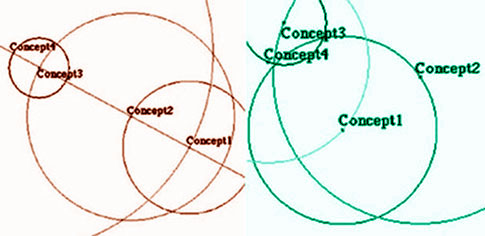

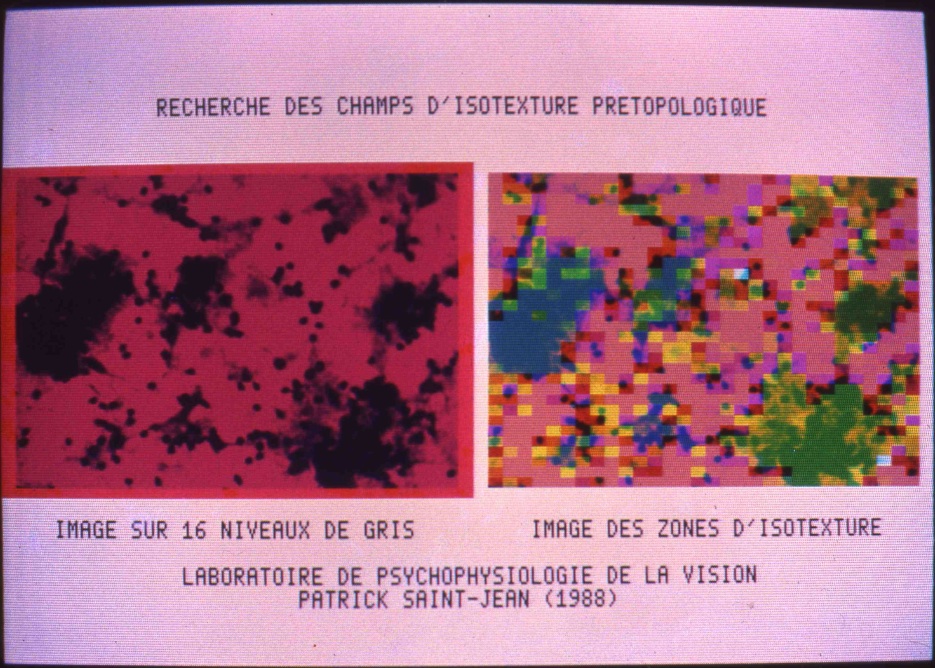

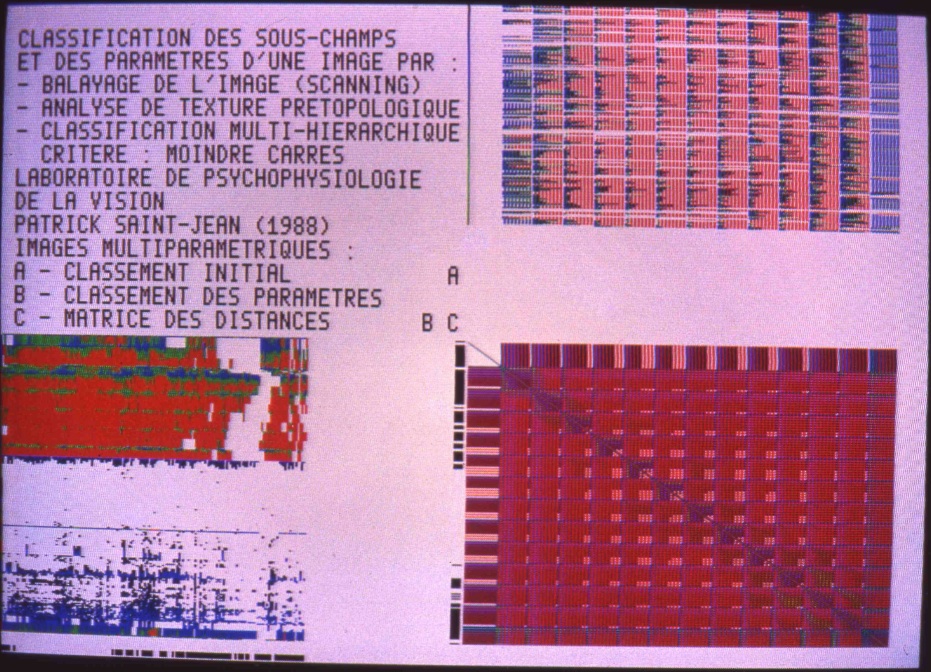

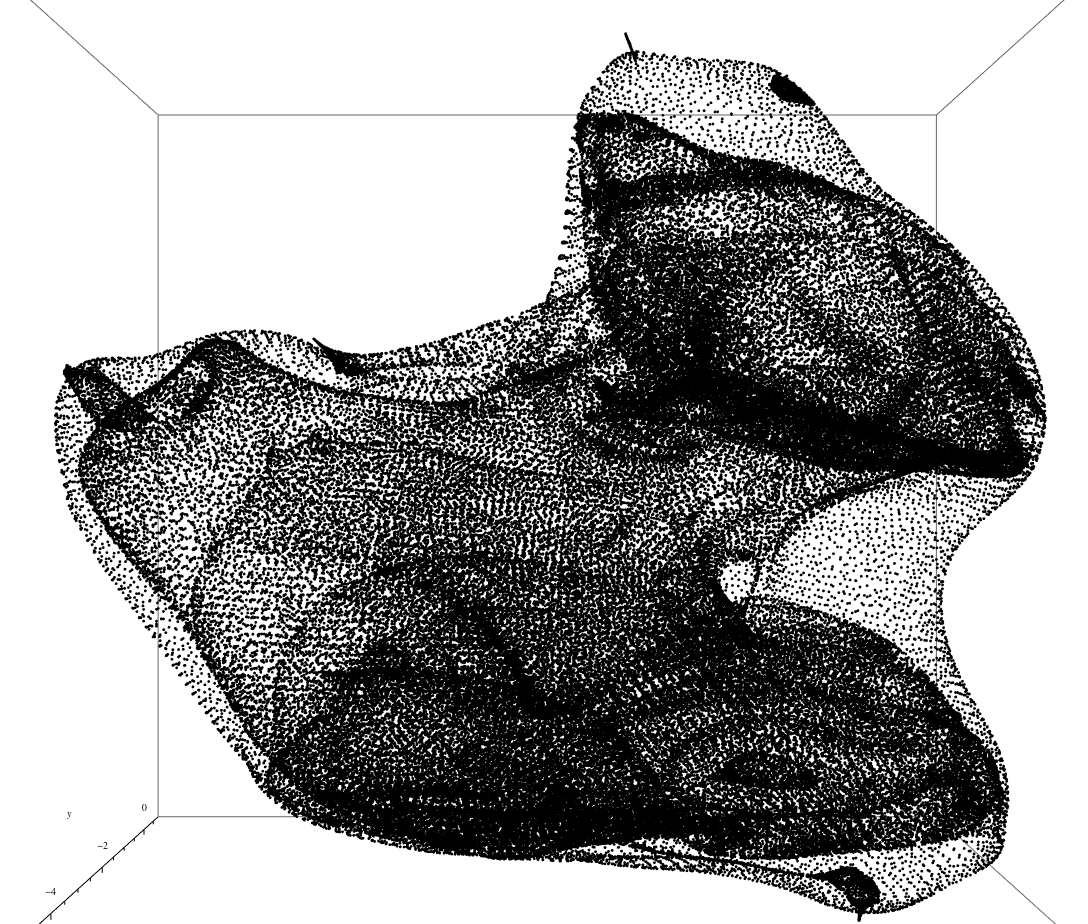

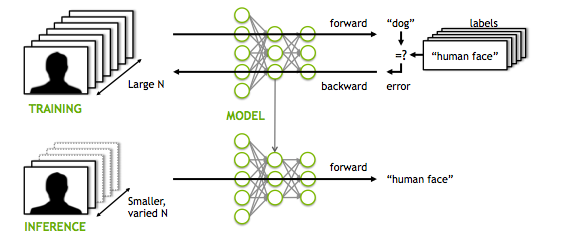

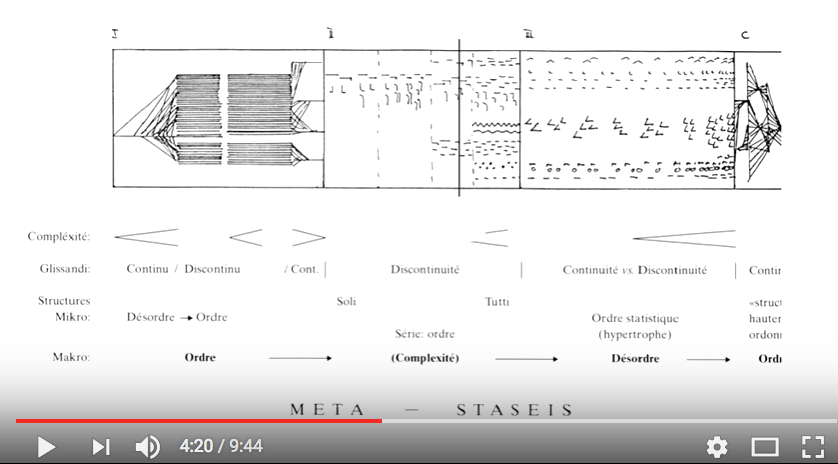

Tant la richesse des Musiques Formelles de Iannis Xenakis est dense et détaillée qu'il était préférable, plutôt que d'éplucher sa formalisation musicale, de se fier à une synthèse plus élaborée d'un spécialite de l'étude de son oeuvre. Ainsi partant d’un texte de Makis Solomos : Iannis Xenakis, Parcours de l’œuvre. http://brahms.ircam.fr (site internet de l’Ircam), 2007. 2007. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00770197, Submitted on 4 Jan 2013 nous essaierons de voir et de comprendre comment Iannis Xenakis à travers ses multiples composantes … et son oeuvre, ont insufflé de nouvelles démarches en Musique et composition musicale, non plus à la façon d’un « Maîtres à ses élèves » mais dans les interactions et les interférences entre un Artiste et ses Collaborateurs et autres musiciens-compositeurs ? … une façon d’ouvrir le débat et l’exposé à ceux qu’ils l’on côtoyé et ceux qu’ils l’ont joué, orchestré et créé sa musique, et donc présents dans le Générique de l’Oeuvre de Iannis Xenakis. Et qui continue de le faire dans un générique post-mortem qui font vivre son oeuvre encore pour longtemps. Nous ferons donc un parallèle entre l’Oeuvre de Xenakis accomplie et, modestement, mes travaux de recherche en devenir, invitant les autres à en faire autant si ce n'est déjà fait, pour constituer l’univers résuel qui entoure son oeuvre. Après lecture on remarquera que mes commentaires montrent que dès le départ quand le futur collaborateur est encore l'élève cherchant à comprendre l'oeuvre du Maître, celui-ci a déjà ses points de vue (parfois condradictoires ou complémentaires) et voit ou interprète des choses et des concepts différemment ou diversement. C'est le propre de l'agogie et polyagogie de Xenakis qui fait naître en soi non pas seulement des agogies musicales mais des agogies et polyagogies de pensée. C'est pourquoi, après l’analyse de quatre des plus importants concepts de l’œuvre musico-théorique de Xenakis par Makis Solomos, nous rajouterons celui de la polyagogie qui lui était personnel et dont j’en ai fait mienne tant dans le trans-disciplinaire (Musique, Mathématiques, Physique, Informatique, Biologie, Philosophie, …et les sciences humaines), que dans l’agogie musicale ... avec quelques nuances. Le texte est donc celui de Makis Solomos (MS:), expliquant l’oeuvre de Xenakis, commenté par moi-même (PS-J:). Articulations entre les travaux de Iannis Xenakis (1921-2001) et de Patrick Saint-Jean (1949-) MS : L’œuvre de Xenakis est polymorphe. Plusieurs entrées dans son univers : - le compositeur, le théoricien ou l’architecte, - l’initiateur de la stochastique musicale, le démiurge des grandes secousses telluriques, - l’utilisateur musical d’automates cellulaires, - l’artiste multimédia des polytopes... font de Iannis Xenakis dans son bilan l’un des plus éminents représentants de la modernité artistique. PS-J : Modestement nous faisons un retour sur les 50 dernières années d’un travail personnel en cours de réalisation qui montre un décalage d’une génération où : « L’œuvre » est hétéromorphe, hétérologique, hétérophonique, avec également plusieurs entrées dans son univers : - le compositeur, le théoricien ou le philosophe, le chimiste, l’ingénieur IEA, le biologiste en IBM ou GBM ou le Designer, - l’initiateur de Arte Trans-combinatoria (1967) et de la texture prétopologique sonore et musicale (1973), - l’initiateur de la stochastique prétopologique non-transitive musicale, avec les chaînes de Markov Prétopologiques (1973), - l’initiateur du local-total-global assurant la texture et la texturologie (le total étant la variété de l’interférence entre le local et le global). - les automates cellulaires de l’époque ne sont plus des modèles mathématiques mais pour PS-J des programmes informatiques qui évoluent dans la mémoire visualisable du mini-ordinateur, associant forme et action. - le concepteur de l’UPIC (1975) comme Système Informatique de Laboratoire Opérationnel pour la Composition Musicale et Visuelle (SILOCoMuVi) - l’initiateur du quantique musicale et de la texturologie quantique prétopologique musicale (1982) faisant de la polyphonie polyagogique une hétérophonie voire une texturophonie. - le concepteur du PolyAgogic CyberSpace (1992), amphithéâtre interactif à immersion pour le Design du concept multimédia (Sons, images, textes, vidéo, 3D, VR/AR) et du spectacle de la connaissance (K-J ou C-J), et suite de l’UPIC. - on peut dire que dans le polymorphe xenakien il y a l'homomorphe et et l'ouverture de l'hétémorphe. font de PS-J dans son devenir l’un des représentants d’une "nouvelle modernité artistique pour le troisième millénaire"... ou pour simplement les années à venir, où la composition musicale est aussi un design musical. Et on peut comprendre qu’une partie du vocabulaire et des problématiques musicales restent les mêmes mais ne sont plus traitées selon le même point de vue (passage du combinatoire au trans-combinatoire, du transitif au non-transitif) et selon les mêmes problématiques mathématiques (passage du topologique et statistique au prétopologique et quantique), ni philosophique (passage de l’identité à la diversité). Et ce depuis 1967-73. MS : Analyse de quatre des plus importants concepts de l’œuvre musico-théorique de Xenakis. Formalisation dans l’œuvre de Xenakis Le premier sens du mot formalisation et des « musiques formelles » est donné par le titre de son premier livre, publié en 1963 et son contenu : Xenakis réalise le rêve varésien d’un « alliage arts/sciences ». « les arts “poseraient” consciemment des problèmes pour lesquels les mathématiques devraient et devront forger de nouvelles théories » . Dans la mesure où cette affirmation est restée une utopie, il sera le pionnier des applications scientifiques à la musique – c’est pourquoi on a pu dire qu’il renversa la démarche pythagoricienne. Un second sens du mot « formalisation » renvoie à l’idée de « mécanisme ». En ce sens, il s’agit de construire une « boîte noire » qui, après l’introduction de quelques données, produirait une œuvre musicale entière. C’est ainsi qu’il faut comprendre la quête de « phases fondamentales d’une œuvre musicale » et du « minimum de contraintes » à propos d’Achorripsis (1955-56).  C’est pourquoi Xenakis fut l’un des premiers compositeurs à utiliser l’ordinateur comme aide à la composition.   Metatasis de Iannis Xenakis 1953 et Nomos Alpha de Iannis Xenakis (1968) Qu’il s’agisse d’applications ou de la quête d’automatisme, la formalisation, au sens strict, ne concerne que très peu de musique composée par Xenakis (seuls quelques passages expérimentaux, où le compositeur teste la pertinence d’une application sont calculés, mais, en règle générale, il réutilise la même application : souvent il part directement du matériau généré dans l’œuvre qu’il transforme dans la suivante et il n’effectue donc pas à nouveau de calculs. « C’est important que la main intervienne. Ce que l’on obtient par le calcul a toujours des limites. Ça manque d’une vie interne, à moins d’utiliser des techniques très compliquées. Les mathématiques donnent des structures trop régulières, inférieures aux exigences de l’oreille et de l’intelligence. La grande idée est de pouvoir introduire le hasard afin de rompre la périodicité des fonctions mathématiques, mais on n’en est qu’au début. La main, elle, se situe entre le hasard et le calcul. Elle est à la fois l’exécutant de l’esprit –tout près de la tête –et un outil imparfait » Et

au calcul

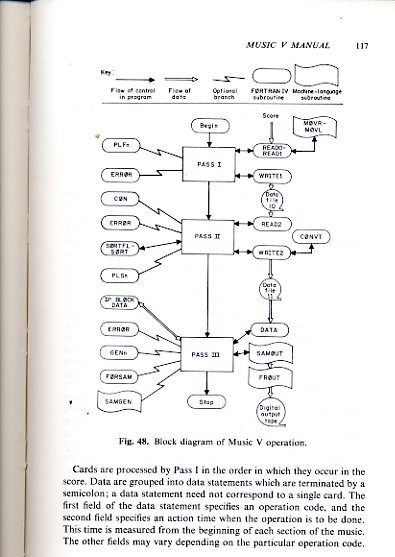

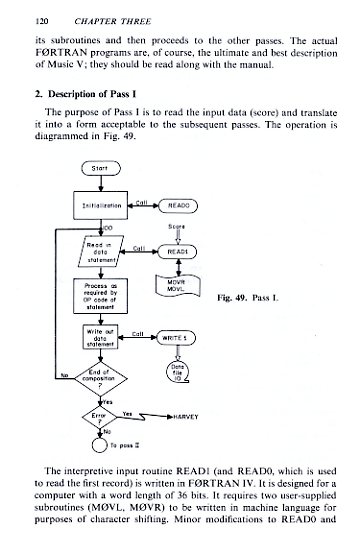

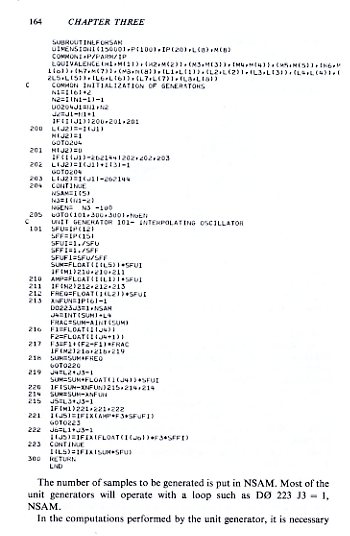

Composition musicale fondée sur l'électronique et la théorie du signal, The Technology of Computer Music (1974, The M.I.T. Press) logiciel Music V de Max Mathews sur PdP 10 de Digital Equipment Corporation Le

dessin voire le Design est indispensable à la micro mezzo macro

composition en-temps, hors-temps et temporelle.

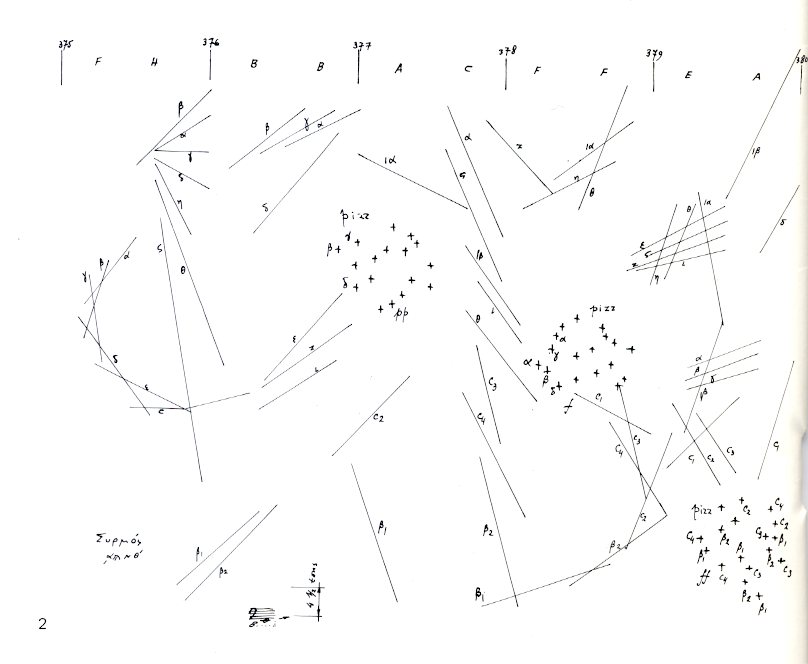

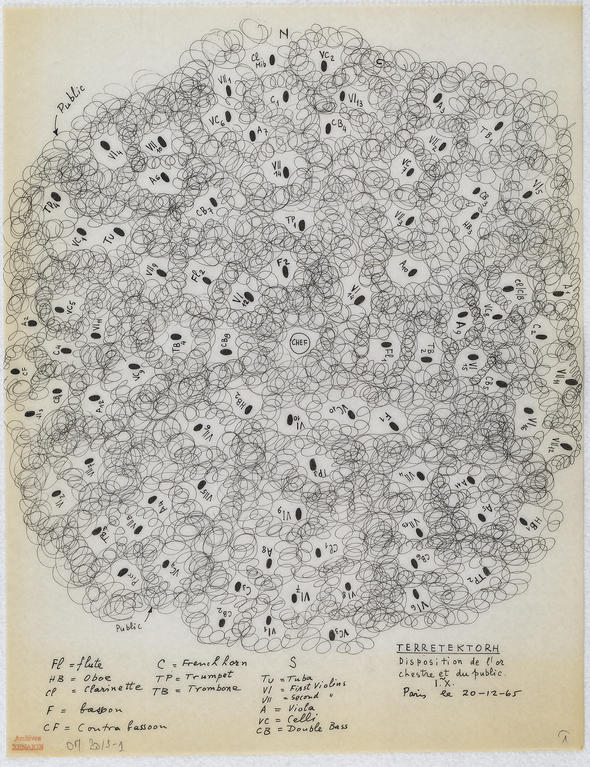

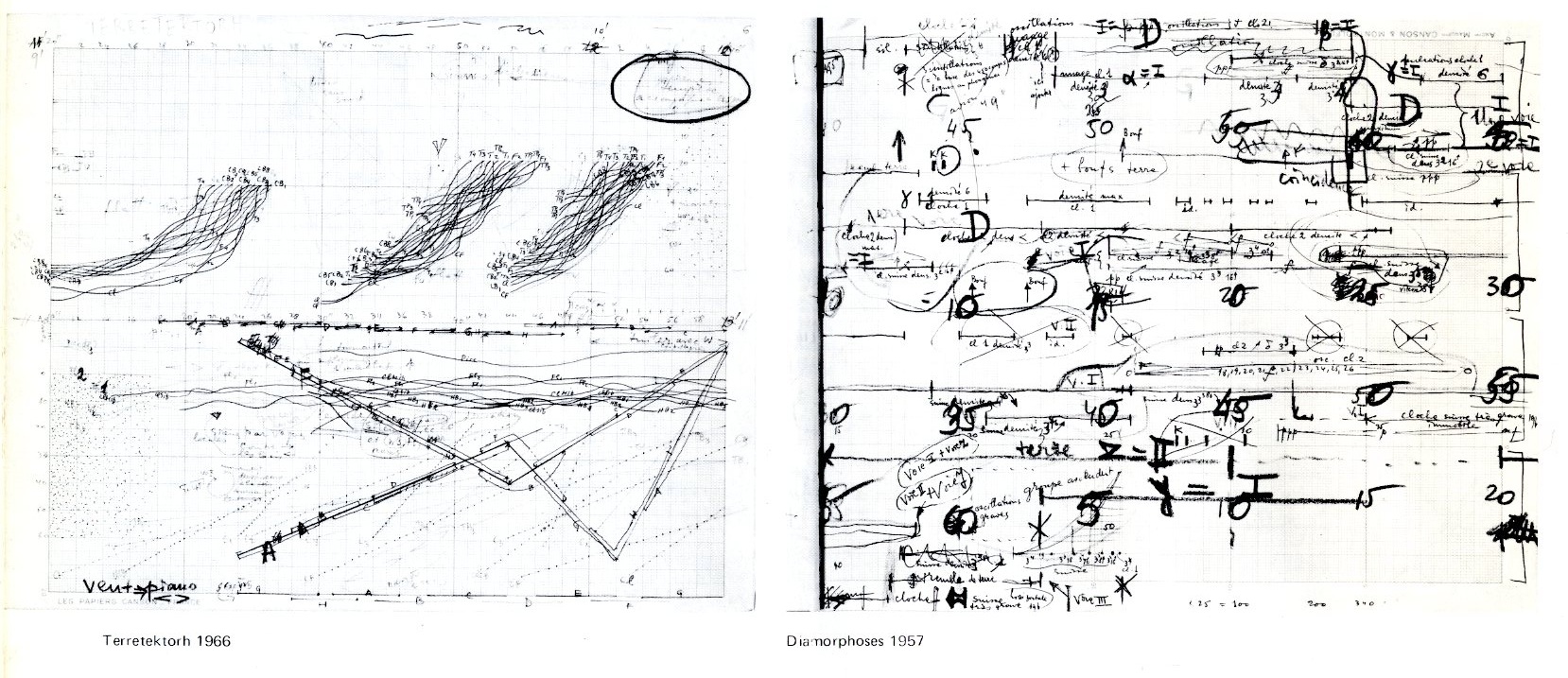

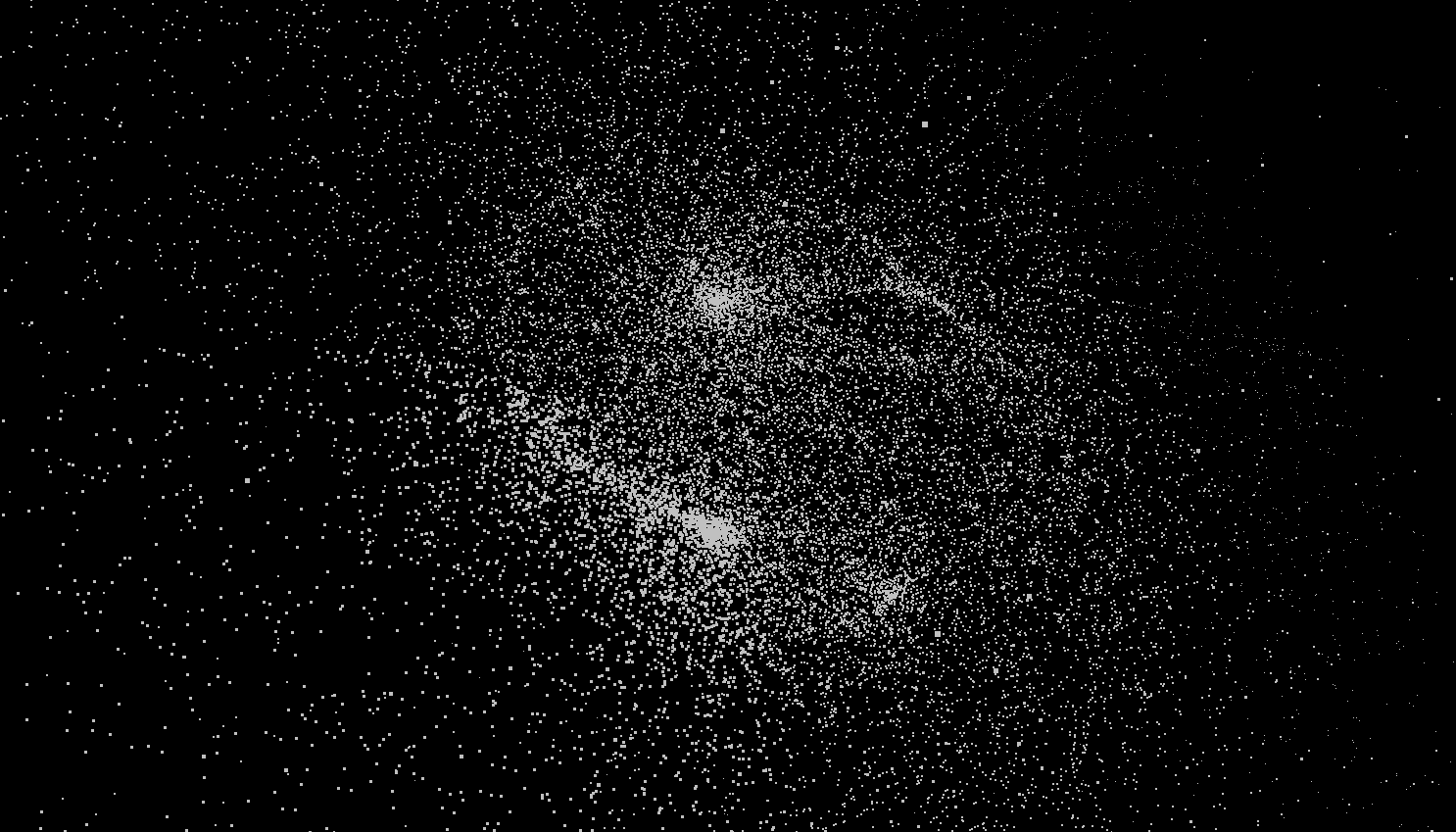

Metastasis (1958) faisceaux de droite engendrant des courbes, Pithoprakta avec sa Galaxies de sons (1956) et Terretektorh de Iannis Xenakis (1966) avec orchestre dans le public où "la traduction musicale de l'espace et du mouvement se fait comme le ferait un accélérateur de particules sonores" et Diamorphoses (1957) sons électroniques et électroacoustiques PS-J : L'instrumentation électromagnétique demande beaucoup de manipulations et d'interventions manuelles, mais en général à l'époque avec les Centres informatiques la main intervient à travers les "petites mains" : (Mlle Cornelia Collier, violoniste et assistante de Xenakis le fera pendant de nombreuses années) - pour taper les programes, les faire exécuter dans le Centre à distance, récupérer les résultats plusieurs jours après, - pour transcrire les résultats numériques en partition pour orchestre - pour corriger les aberrations de calcul (injouable) - pour corriger les programmes quand la partition ne correspondait pas à la musicalité de Xenakis qui le faisait aussi lui-même en se reposant les questions. - pour corriger les partitions avant et après les premières créations/répétitions. Le constat de Xenakis des années 50 et 60 permet d'en prendre acte et pour PS-J de vouloir en faire plus dès les années 70 car sa jeunesse lui fera croire qu'il peut avoir réponse à tout sur les questions que se posait Xenakis, ... sans vraiment connaitre toute son oeuvre. Et il voulait en savoir plus par son oeuvre car Xenakis était très cachotier. L'histoire montre alors à la fois une certaine continuité et une discrétisation générationnelle assurant la diversité mais pas forcement la différence. Avec la mini-informatique, loin des Centres de Calcul, puis l’arrivée de la micro et de la nano portable, l’informatique devient instrumentale, un « alliage arts/sciences/technologies ». Les « luthiers » ont leurs mots à dire et leur facture à faire dès les années 70 en électronique numérique et mixte tout comme les années d’avant avec l’électronique et l’électromagnétique analogique (PS-J a conçu un orgue à bandes électromagnétiques déposé chez Philips et fabriqué en Angleterre).

Construire son instrument de musique ou de composition musicale et/ou le pratiquer PS-J n'ayant pas les moyens du CEMAMu fera évoluer son SILOCOMuVi vers le pilotage d'orgue (ayant plus de timbre orchestral ... tout fait) par une TI59 programmable de Texas Instrument à partir de l'interface imprimante (la partition était imprimée en même temps que jouée, oeuvres Aléa, Automata, Prétop, Préchaine, PréCrible), puis par un Apple II (ITT2020), qui pouvait être connecté par son CAN à une électronique d'Oscillateur Tektronix recevant les signaux de lunettes de captation des mouvements des yeux formalisés mathématiquement par les processus Markovien topologiques (François Molnar, Léo Darakis) et ceux prétopologiques par Patrick Saint-Jean (oeuvres présenties "Regard Musical"). Au DPr, en soirée dans les temps morts, il composera sur Multi20 Intertechnique et bandes magnétiques, des essais de Métaboles pour le nouveau Hall aux foires de Liège (1976-77) qu'il passera sur le Convertisseur du CEMAMu. Les mini-ordinateurs, dont PS-J est pratiquant dès 1971 (IBM 1010 Paris VII, H316 Bulle, à l’ESIEA, Multi20 Intertechnique et Bull-Mitra au DPr CEA CEN-FAR) pour les mathématiques et l’imagerie biomédical, parallèlement à la musique (CNET) et l’imagerie artistique (J.F. Colonna, Lactamne, Polytechnique), le pousse dès les années 70 à designer une nouvelle instrumentation autour des processeurs CPU (aritmétique et logique) par les mémoires associatives bouclées qui peuvent réagir en batterie d'automates déterministes commutables et interconnectables en temps réel mais dont le déphasage et le bouclage donne une perception d'aléas (c'est le but de la partie Convertisseur Numérique Analogique amélioré du SILOCoMuVi et version 0 de l'UPIC). A cette époque PS-J cherche à concaincre Xenakis à passer à la mini-informatique et profiter d'une subvention possible pour le réaliser. En effet l’instrumentation calculatrice encore lente au départ mais de plus en plus rapide et compensée et complémentée par le semi-automatique et l’interactif ainsi que l’électronique numérique-analogique-automatique (CNAA, dérouleur de bande magnétique dont il faudra faire des exploits), permet le calcul sur place, les entrées-sorties informationnelles et audio-visuelles sont sous la main du compositeur qui instrumente la musique et en plus de la théorisée et de l’écrire, il peut alors la dessiner. L’écriture devient modifiable directement dans le process par programmation directe mais également informatiquement par commutation temporelle des opérateurs (en somme des touches de l’orgue virtuel multi-clé) et surtout par le Design sur table graphique et visualisation haute résolution en commande directe et en programmé transformant le dessin en signal d’entrée ou table de fluence. Déjà en Arts « Plastiques » (l’après 67 qui murit pour franchir le siècle et le millénaire) la plasticité est matière et abstraite et le formel devient aformel voir informel pour ne pas être conformel, et la structure ou le fonctionnel se mêlent dans le phénomène qui se processe dans la poïétique comme dans l’informatique qui reprend ses formes et ses trans-formes (entre métaphore et métamorphose) avec le virtuel 3D fixe, animé et simulé. Alors souvent le gigantisme des réalisations des années 50 de certains et les difficultés de réalisation pousse les plus i-humbles au minimalisme de l'écriture qui se retrouvent dans les problématiques de la composition dès années 60 pour atteindre la complexité concrète-abstraite-virtuelle des années 90 ouvrant sur le nouveau millénaire. D'autre part sur le plan théorique en mathématiques, pour valoriser l’homologie (quatitative) il faut lui donner de l’environnement et du cadre de vie dans la diversité (qualitative dans l'immanence), et pas que seulement de la différence (quantitative dans la transcendance), en donnant de l’hétérologie, de l’hétérophonie. Pour valoriser la transitivité et minimiser l’intransitivité, il faut donner de la non-transitivité dans l’immanence qualitative de la diversité. Et c'est la convergence (ou le chemin de la convergence) qui donnera la persistance du phénomème (cantonnance-transcendance-immanence). Et après tout c’est une question de dosage, d’importance, d'importance-quantitatif-qualitatif (ou le plus faible peut être plus important que le plus fort, où le minoritaire peut être aussi important que le majoritaire). Le hasard n’est plus un rajout d’aléas mais une intelligence conditionnelle (artificielle) et une âme synthétique (fonctions d’onde) où l’intervention manuelle est un toucher sensitif relationnel et où l'ensemble des fonctions d'ondes est quantiques dans la mesure (comme en physique) et qualitiques dans la nomination des relations et leurs interférences (puisque nous sommes en sciences humaines). MS : Energie dans l’œuvre de Xenakis « La musique n’est pas langage, et elle n’est pas message. [...] Si l’on réfléchit vraiment à ce qu’est la musique, c’est la chose qui échappe le plus à la définition du langage et si on veut appliquer les techniques de la linguistique, je crois qu’on se trompe, on ne va rien trouver du tout, ou très peu : de la tautologie. […]. L’effet que la musique produit dépasse souvent nos méthodes rationnelles d’investigation. Des mouvements sont créés en vous, vous pouvez en être conscient ou non, les contrôler ou non, ils sont là en vous. C’est ainsi que la musique a une influence très profonde, chez l’homme » De sa conception de la musique comme combat perpétuel, on a pu dire qu’il exigeait de ses interprètes d’être des athlètes de haut niveau, qui ne prennent jamais de repos. « Composer est une bataille. [...] Une lutte pour produire quelque chose d’intéressant ». D’où l’extraordinaire énergie – parfois effrayante – dont déborde sa musique. Dans un de ses derniers articles, intitulé « Sur le temps », il pose l’énergie, au sens scientifique du terme, comme l’essence des choses, le temps et l’espace n’étant, selon lui, que des épiphénomènes. Dans une de ses esquisses pour Pithoprakta, il écrit : « Une musique est un ensemble de transformations énergétiques ». D’un point de vue purement esthétique, on pensera bien sûr aux polytopes xenakiens, que leurs nombreux spectateurs-auditeurs vécurent souvent comme de véritables cataclysmes. PS-J : Dès les années 60 on voit de l’écriture dans tout art : le film avec son scénario, le théâtre avec son livret mais aussi la peinture avec son abstrait qui comporte un cheminement, un discours, et se focalisera dans les Arts Plastiques des années 70 avec le passage en mathématique de la logique des ensembles (automates) à la logique des propositions (discours logiques littéraire plus que grammaire formelle issue de l’informatique). Xenakis n’est pas pour, comparé à Boulez dont le Sériel est écriture … pas forcément avec une concordance écriture-musique comme la partition classique pouvait le fournir. Pour PS-J les années 60 étaient l'arrivée des écritures qu'il voulait nouvelles plus près du langage informatique que du langage litéraire mais moins fermé pour être ouvert ... en context. Baigné dans les pensées et oeuvres de Xenakis très énergisantes intellectuellement, scientifiquement et surtout musicalement, les problématiques de PS-J intégraient plus l’environnement en tant qu’altérité propre et non en tant que variation aléatoire (du bruit par rapport à la normale, de l’aléa dans la différence). Plus qu’un gaz énergétique, c’était déjà un mélange de gaz différents pouvant avoir leur propre dynamique et interagir (matières colorantes ou chimiques ou forme et couleur se jouaient dans l’action chimique). Chose que l’écriture et la linguistique n’arrivaient pas à faire également dans la formalisation mathématiques (problématique entre langage naturel et langage informatique) alors que la lecture où l’audition du discours le faisait comme pour la musique (la mémoire faisant apparaitre ou générant des mouvements de pensée non écrits). Sans doute que les mathématiques de l’époque avaient besoin d’évoluer pour sortir des systèmes fermés et des systèmes en chaîne directe pour mieux s’occuper des systèmes bouclés, des systèmes ouverts à un environnement complexe, et des interconnections de systèmes. Le monde de l’ingénieur avait bien avancé mais celui universitaire n’en était qu’à l’assimilation des innovations et à la justification par rapport au passé. L’Automatique savait faire des changements d’état et de transition d’états permettant des perturbations de signal mais pas de flux, de turbulences, de percolations, de fractals, de quantique. Et pas de prétopologie, pas de texture, de texturologies et de texturologies quantiques comme le proposait PS-J. Alors que les philosophes près de l’humain savaient de mieux en mieux expliquer le complexe, leurs interprétations mathématiques restant cloisonnées et sectorisées à la topologie (Leibniz, Pascal, Galois, Bourbaki) des ordres et des classes dans des catégories homologiques et homomorphiques, la superposition donnant un simulacre du réel alors que l’intrication était déjà nécessaire dans le local-total-global. Et que dès les années 60 et 70, la pseudo, quasi et prétopologies arrivaient (Grothendieck, Choquet, Ehresmann, Brissaud, Patrick Saint-Jean) et plus tard le quantique pourtant déjà présent (The 1927 Solvay Conference in Brussels). Les texturologies quantiques de PS-J sont issus des densités de probabilité, dans les Catégories Prétopologiques d’Ensembles ouverts avec la composition de relations transitives et non transitives, formant des fonctions d’onde relationnelles de l’information à l’échelle humaine musicale (micro-mezzo-macro) et dans les bases de données universelles (passage du i-Cloud au i-Univers). MS : Le Son dans l’œuvre de Xenakis Dans la musique de Xenakis, il arrive que les débordements énergétiques se manifestent en tant que purs phénomènes sonores et que, par ailleurs, la formalisation soit utilisée pour construire des sons et non des structures (synthèse entre la formalisation et l’énergie). Mais ce troisième aspect vaut pour lui-même : Xenakis est l’un des pionniers de cette évolution où, pour reprendre l’expression historique de Jean-Claude Risset, la composition du son se substitue à la composition avec des sons, une expression qu’il faut appliquer tout autant à la musique instrumentale qu’à la musique électroacoustique. » Chez Xenakis, composer le son, c’est le travailler à la manière d’un sculpteur. Ainsi, il a souvent composé avec des graphiques, du moins jusqu’à la fin des années 1970, ceux-ci lui permettant, selon son expression, d’obtenir «une modulation plastique de la matière sonore ». Cet aspect de l’œuvre xenakienne – son intérêt pour la plastique sonore – pourrait sans doute être mis en relation avec son expérience d’architecte. En tout cas, cette dernière explique la relation particulière que Xenakis instaure entre le tout et les parties, entre le global et le local : « En musique, vous partez d’un thème, d’une mélodie, et vous disposez de tout un arsenal d’amplification, polyphonique et harmonique, plus ou moins donné d’avance (autant pour composer une sonate classique qu’un morceau de musique sérielle), vous partez du mini pour aboutir au global ; alors qu’en architecture, vous devez concevoir au même moment et le détail et l’ensemble, sinon tout s’écroule. Cette démarche, cette expérience acquise chez et avec Le Corbusier, m’a d’évidence sinon influencé (je la sentais déjà), du moins aidé à concevoir ma musique aussi comme un projet d’architecture : globalement et dans le détail, simultanément. Ce qui fait la force de l’architecture, ce sont ses proportions : le rapport cohérent du détail et du global [...] ». PS-J : C’est un paradoxe pour la « création » de l’UPIC V1 de Xenakis réalisée par Médigue &Co ainsi que les suivantes qui sont une composition avec des sons (objets) et non la composition du son (matières générées et générantes) comme je l’avais conçu dans l’UPIC V0 et devait se faire avec le CNA « intelligent » couplé de façon hard au Solar formant l’UPIC. Et refaire du Music V de Max Mathew en passant du PDP10 (super-ordinateur DEC de l’IRCAM) à l’UPIC mini-ordinateur était normalement impensable à l’époque ou irréaliste et ne pouvait qu’aboutir à une gestion de sons pilotés par l’espace temps-fréquences. Le Design sur la table graphique donnait la macro-composition mais la micro ne pouvait se faire que par le hard piloté par la programmation assembleur plus soft utilisant les graphiques (micro-mezzo-macro) et des générateurs prédéfinis ou dessiner manuellement. Les enveloppes, les signaux était trop « électroniques » et pas assez vivant. La mémoire fi-fo bouclée et les automates Eprom-bouclée devait faire vivre le son. Et pour cela il fallait sur le plan mathématique concevoir les automates ouverts Markoviens prétopologiques ou le local-total-global comme le micro-mezzo-macro étaient nécessaires. Pour travailler la matière sonore en plus de l'objet sonore PS-J avait choisi également de se programmer des modules Photoshop dans les années 90. Cette démarche, cette expérience acquise parallèlement au CEMAMu mais aussi avec Xenakis et son oeuvre, m’a d’évidence sinon influencé (je la sentais déjà), du moins aidé à concevoir ma musique aussi comme un projet de Designer (Architecte-Informaticien-Modeleur/Sculpteur … aussi biologiste et chimiste) où la musique assistée par ordinateur reste musicale dans les arts informatiques électroniques numériques et analogiques. Ainsi si Xenakis rentrait en osmose avec Le Corbusier comme Architecte mais gardait sa personnalité de musicien, PS-J rentrait en osmose avec Xenakis comme musicien sans pour autant perdre sa personnalité de Designer qu’il ressentait déjà à l’époque comme celui d’un art appliqué plastique et impliqué qu’il cherchera à valoriser dans les années 90 à l’ENSC pour montrer la différence entre les notions anciennes du Designer en création industrielle (Polytechnicien à qui on donne des cours d'Esthétique) et celle du Digital Designer qui couvre un domaine polyagogique à travers le concept multimédia (Musique, Image, Son, Texte, Film, Partition, Dessin). MS : Universalisme dans l’œuvre de Xenakis Dans les années 1960-70, Xenakis aimait présenter sa musique comme une « généralisation » de musiques du passé ou de musiques d’autres cultures : « Ma musique ne fait pas de révolution ; elle englobe les formes d’expression utilisées dans le passé ». Selon lui, en tant que déterministe, le dodécaphonisme et le sérialisme ne constitueraient qu’un cas particulier de la musique stochastique, fondée sur un principe plus général, l’indéterminisme. Plus généralement, on pourrait évoquer une dernière caractéristique de son univers : la quête d’universalisme. Au niveau de ses références musicales, il devient de plus en plus évident qu’il a fréquemment emprunté des éléments à de nombreuses cultures musicales. Si ces références sont souvent passées inaperçues, c’est sans doute parce que Xenakis les a toujours rendu abstraites (nous sommes aux antipodes de la pratique citationnelle). Selon lui, l’universalisme porte vers une musique inouïe, du futur : à la question de l’« identité » – qui est redevenue d’actualité en ce début de XXIe siècle – Xenakis répondait : regardons devant nous... PS-J : « l’Universel » de Xenakis n’est pas seulement ce qui peut s’appliqué à tout un monde ou à l’ensemble des mondes ou qui vient de tout un monde mais aussi ce qui peut être remis en question pour être implémenté, superposé, intriqué, en inférence, interférence autoférence par feedback interne ou collectif, d’un monde de spécialistes disciplinaires mais également trans-multi-pluri-poly disciplinaires ainsi que social (compositeurs, musiciens élèves et même simplement auditeurs et amateurs). Et ce qu’il avait fait vis à vis du dodécaphonisme et du sériel, je pouvais avoir envie de le faire moi-même et d’accepter que d’autre le face sur mon propre travail. Le jeux des Identités du passé (qui ont souvent mené à l’égoïsme, au nombrilisme, au narcissisme des princes capricieux et aux guerres) ne peut plus suffire et doit se joindre à la diversité dans une évolution en terme de dosage ou densité dans l’espace-temps qui nous mènera vers « une musique inouïe, du futur ». Les musiques formelles, elles, sont issues de la connaissance mathématique, physique et acoustique voire psycho-physiologique, avec une prédilection de résolution des problématiques de composition par l'automatique et l'informatique, et ainsi ont montré la nécessité d'une pluridisciplinarité comme une interconnexion des disciplines et non un meltingpot. Ce qui a pour effet souvent de mettre le singulier au pluriel pour tenir compte de toutes les singularités non pas écrasées (superposées, linéarisées, additionnées) en une seule mais interconnectées dans leurs analogies, leurs oppositions, leurs complémentarités, leurs suplémentaritées et leurs paradoxes propices à la réflexion créatrice par la pensée critique non binaire. Les musiques de l'informel, héritière des musiques formelles sont nées des transcombinaisons (Patrick Saint-Jean, 1967-78) refusant la combinatoire d'un ensemble isolée et de la réflexion d'une part sur la texture sonore et visuelle qui nécessitait la combinaison de plusieurs ensembles de propriétés différentes, et d'autre part sur l'organisation relationnelle musicale ou visuelle qui ne pouvait se contenter d'ordre et de classe (topologie), mais de réseaux complexes (textures prétopologiques, texturologies quantiques, Patrick Saint-Jean, 1978-89). Pour PS-J donc l'Universel universitaire est polyversel et unidiversitaire avec ses intelligences individuelles et intelleligences collectives qui évoluent en réseau de réseaux, ce qui joint à la cantonance et persistance du local et à la transcendance du global, un univers de l'immanence du total (un ensemble plus grand que l'ensemble des parties) comme ensemble de toutes les variétés possibles de l'interférence entre le global et le local ainsi que du local sur le global. Et l'on passe de la Cybernétique, à la systémiques puis la Cybericité. PS-J : De la Pédagogie à l’Agogie trans-disciplinaire et l’Agogie Musicale de Xenakis : Le terme de « pédagogie » dérive du grec παιδαγωγία, de παιδός (/'paɪdɔs/) « l'enfant » et ἄγω (/'a.gɔ/) « conduire, mener, accompagner, élever » et du grec ancien -λογία, -logia "logos et logie" Dans l'antiquité, le pédagogue était un esclave qui accompagnait l'enfant à l'école, lui portait ses affaires, mais aussi lui faisait réciter ses leçons et faire ses devoirs. Si la tendance actuelle serait de revenir à de telles pratiques dans l'éducation nationale, d'autres voix sont possibles. « Pédagogie » est un mot remontant à 1495 d'après le dictionnaire Le Robert. L'Académie française l'admet depuis 1762. En France Rabelais propose la pédagogie comme un idéal du dépassement de soi. Au début du XXe siècle, la « science de l'éducation » désignait "la pédagogie", mais au XXIe siècle, l'expression s'emploie au pluriel : les sciences de l'éducation, qui s'étudient en empruntant à plusieurs disciplines des sciences humaines (sociologie, psychologie, biologie, économie, philosophie, etc.).L'agogique (néologisme de l'Allemand agogik proposé en 1884 par Hugo Riemann) désigne les légères modifications de rythme ou de tempo dans l'interprétation d'un morceau de musique de manière transitoire, en opposition à une exécution exacte et mécanique. Le terme de « agogie » vient de l'agogique (néologisme de l'Allemand agogik proposé en 1884 par Hugo Riemann) qui désigne les légères modifications de rythme ou de tempo dans l'interprétation d'un morceau de musique de manière transitoire, en opposition à une exécution exacte et mécanique.

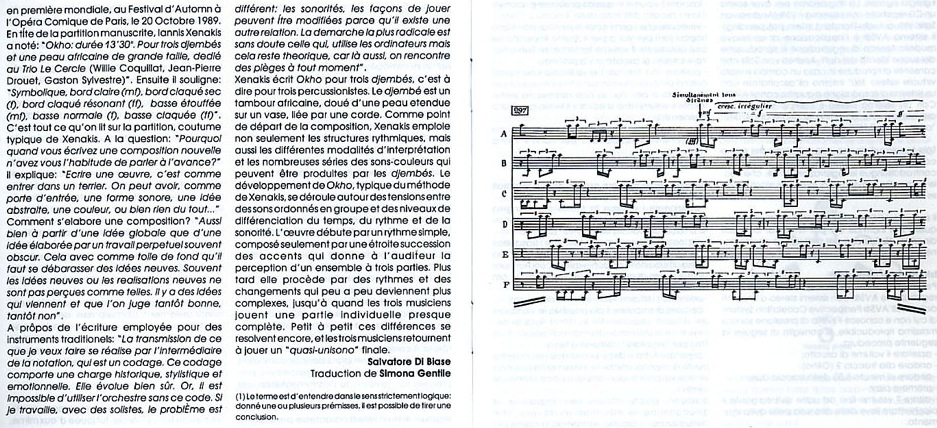

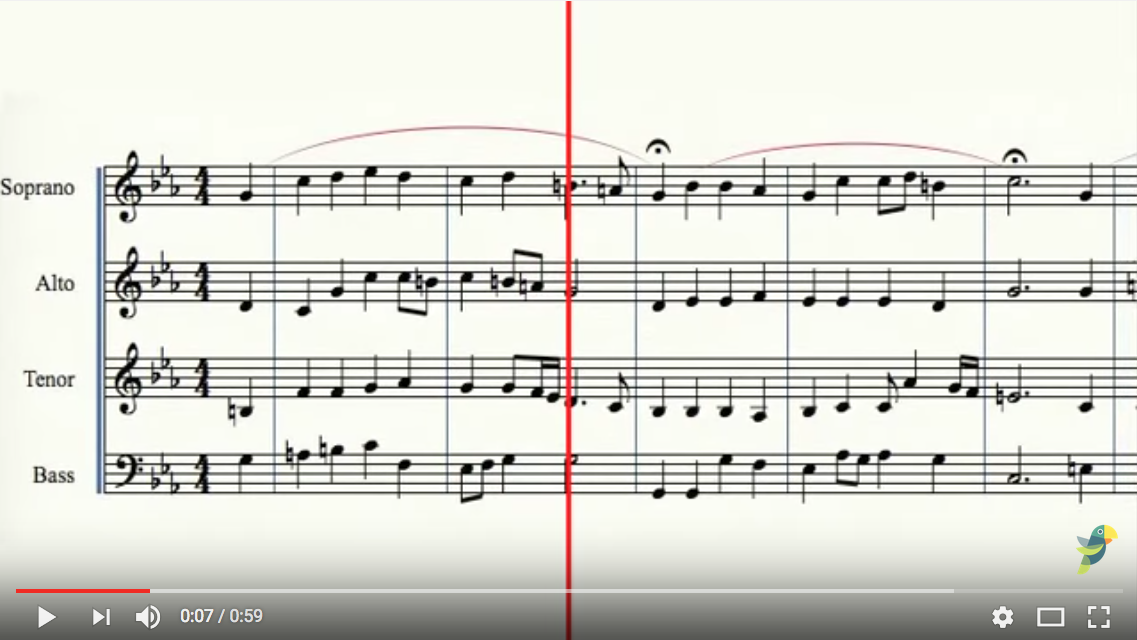

L'agogique peut être une accélération, un ralentissement, une césure rythmique au sein d'un morceau. Elle est par conséquent une part importante de l'interprétation. Par extension, le terme s'applique à « la théorie du mouvement dans l'exécution musicale ». Analogique A et B (1958-1959) : https://www.youtube.com/watch?v=mXIJO-af_u8 Eonta (1964) : https://www.youtube.com/watch?v=yIZuHBKgfoc Mais dans un contexte plus général, les marges de liberté laissées dans la musique occidentale écrite sont ambigües (Enciclopedia EINAUDI, Turin) : "Cela étant, nous nageons en plein paradoxe. Tout en étant confronté au fait évident que l’évolution de la notation va vers une augmentation de la précision limitant par là la liberté de l’interprète, nous devons par ailleurs reconnaître que l’ancienne notation mesuraliste, privée des moyens de signifier une souplesse quelconque de l’allure ou d’en modifier le cours autrement que par une proportion (donc selon un rapport qui avalise une nouvelle division en termes d’une division normative de référence), ne pouvait que céder du terrain et, si nécessaire, abandonner à l’interprète le choix du tempo et de ses avatars (plasticité rythmique, rubato, agogie, etc.). Etait-ce ainsi à l’interprète de compenser ? Et, regardant vers le passé, qu’en était-il du traitement du tempo dans le répertoire couvert par cette notation ? Doit-on considérer que la musique elle-même, n’a jamais rendu nécessaire un développement de la notation dans la mesure où elle se serait passé de cette liberté d’allure ? " L’agogie a donc trois domaine d’expression : - dans la perception de l’auditeur - dans l’expression de l’interprète-musicien - dans l’écriture du compositeur qui peut contraindre, influencer ou guider l’interprète par la partition, ou l’auditeur par la composition musicale et le rôle de l’interprète-musicien local contrôlé par le chef d’orchestre également interprète du local dans le global et du global en général. Dans l’oeuvre de Xenakis, l’agogie va prendre toute sont ampleur dans le jeu des mouvements du local au global et du global au local : De l’amplitude des variations de nuance (pppp à ffff voire fffff), de tempérament (du 16-ème de ton à la tessiture maximale), ce n’est pas 60 violons jouant la même chose comme dans une symphonie, car chaque musicien suit son chemin local (que l’on peut suivre visuellement sur la partition ou en suivant un musicien dans l’orchestre) mais participe à un phénomène sonore qui le dépasse, qu’il perçoit de son siège, que le chef d’orchestre doit maintenir pour garantir le voulu du compositeur que lui transmet la partition ou directeur le compositeur de son vivant lors des répétitions, mais que l’auditeur libre (ou pas) de son écoute retrouvera guidé par la musique ou pas en découvrant d’autres chemins à chaque moment, à chaque écoute. Le terme « polyagogie » est évolutif chez Iannis Xenakis Au départ des musiques formelles (1964) PS-J voit dans la polyagogie le fait que la musique à besoin de nouvelles écritures car les anciennes ne correspondent plus non seulement à l’écoute, à l’audition que l’on a et que l’on se fait en lisant une partition mais aussi à la démarche qu’engendre le théorie du compositeur. Mais Xenakis, dont l'écriture est en second par rappord au son et à la Musique, fait appel pour répondre à son questionnement de composition musicale aux mathématiques, à la physique et à la philosophie qu’il définira alors comme une polyagogie qui lui apporte des tentatives de réponse. Et qu’il confirmera en redénommant le "SILOCoMuVi" en "UPIC" (Unité Polyagogique Informatique du CEMAMU) qu’il doit présenter au Festival de Bonn pour une oeuvre pour enfant et qu’il présentera comme un instrument d’apprentissage de la musique pour enfants en disant qu’alors en enseignant la musique on pourrait enseigner les mathématiques, la physique et la philosophie (… vue de l’extérieure sur des problématiques simples au départ comme découvrir l’espace temps-fréquence, l’intensité sonore, puis plus élaborés les variations et les mouvements, et encore plus le son vivant par l’instrumentation et l’acoustique puis par l’algèbre, la logique, et arrivée à la question de l’Etre dans son environnement, par la nature et le cosmos. Sans doute à en parler et aux remarques de son élève Dusapin : « Nous sommes des musiciens et notre modèle, c’est le son, non la littérature, le son, non les mathématiques, le son, non le théâtre, les arts plastiques, la théorie des quanta, la géologie, l’astrologie ou l’acupuncture » Xenakis nuancera sa définition pour l’élargir de l’agogie sonore à l’agogie de pensée dans ses démarches de compositeur. Le son pour le son et le son pour la musique est en effet une préoccupation fondamentale et je me souviens qu'il appréciait l'écoute de mes échantillions sonores issus de mes automates stochastiques markoviens prétopologiques. Mais la polyagogie de Xenakis n'était pas que sonore et musicale. « Selon moi, la musique est un domaine où les questions philosophiques les plus profondes, telles que celles de la pensée, du comportement, et de la théorie de l’univers, doivent se poser d’elles-mêmes au compositeur » (Xenakis, in H. Lohner, ‘Interview with Iannis Xenakis’, Computer Music Journal Vol. 10, N°4, 50-5, 54, 1986). que Robin Mackay (en collaboration avec Russell Haswell et Florian Hecker) essaient de définir (27/2/2008) dans : Blackest Ever Black. Redécouvrir la polyagogie de la matière abstraite. (anaximandrake.blogspirit.com/archive/2008/02/26/blackest-ever-black-4.html) : « La polyagogie comme discipline du devenir : ce que Xenakis dit des interprètes de sa musique peut sûrement s’étendre à son public : « Je prends réellement en compte [leurs] limitations physiques […] mais ce qui est une limitation aujourd’hui peut ne pas en être une demain. » (72) « C’est le privilège du compositeur que de déterminer ses œuvres jusqu’au moindre détail » (73), mais ceci permet aussi de « donner à l’artiste […] la joie du triomphe – un triomphe qu’il peut surpasser grâce à ses propres capacités » (74) dans une rencontre avec un plus haut degré de généralité, qui réunit et reconnecte la musique réellement existante (les « îles » (75)) en une Idée pangéique, cosmique, en variation continue : « Nous devrions être capables de construire l’édifice musical le plus général, dans lequel les énoncés de Bach, Beethoven ou Schönberg, par exemple, seraient les actualisations singulières d’une virtualité gigantesque. » (76)". ... "avec « seulement un peu d’ordre » (70) pour survivre à ces transformations dévastatrices. Plutôt que de nous rejeter dans l’infini, la polyagogie, qui comprend une cartographie de l’Idée objective de la musique, nous apprend à nager dans le son. Comme l’écrit Deleuze : « Apprendre, c’est pénétrer dans l’universel des rapports qui constituent l’Idée, et dans les singularités qui leur correspondent […] Apprendre à nager, c’est conjuguer des points remarquables de notre corps avec les points singuliers de l’Idée objective, pour former un champ problématique. » (71)". Et comme sa tour cybernétique l'universel devait pouvoir passer de l'oeuvre globale (la sienne et les suivantes) à celles locale des autres de l'histoire.  Et même si l'on reprochera à PS-J (selon le compositeur et élève Pascal Dusapin) d'avoir détourné Xenakis avec le projet de l'UPIC, il continuera son oeuvre orchestral car il est d'abord musicien. Sa propre agogie et polyagogie ne l'a pas quitté.  Festival d'Automne à l'Opéra Comique de Paris 1989, Okho de Iannis Xenakis  Hormis l'aspet pyramidal et non résuel, cette vision Xenakienne issue d'une polyagogie convient à PS-J dès le départ, qui militera pour le trans-disciplinaire agogique dans les arts informatiques tout en gardant le disciplinaire pédagogique. (http://patrick.saintjean.free.fr/SculptureInformatique1993/TechImagesN21DossierFormation1993.html) Entre l’alternance les mouvements classique-moderne, il introduira au classicisme, le post-classicisme et le pré-mudernisme qui mène au pré-modernisme par mutation devenant lui-même modernisme puis post-modernisme qui rend le moderne classique (non dans sa période mais dans son abstraction et son universalisme) pour devenir post-classicisme etc… On obtient ainsi une agogie où le classique est alors disciplinaire et le modernisme trans-disciplinaire, les mouvements pouvant se déphaser selon les disciplines et leurs interférences. Et pour renouer avec son maître, Patrick Saint-Jean réutilisera le terme dans la conception de son PolyAgogic CyberSpace qui devient un CyberAgogic Instrument où les mouvements de pensée de la macro-composition multimédia vont s’innerver dans la partition mutipiste à chaque élément mezzo et micro compositionnel. Le "son pour le son et la musique" entre dans un univers plus vaste du multimédia mais peut toujours se jouer pour lui-même par la dimension instrumentale qui reste dans le concept du PolyAgogic CyberSpace. Toute composition a un but qui n'est pas forcément défini ou seulement par étapes inductives ou déductives, perceptives, conceptives et affectives où le frayage (de Deleuze-Guatari à Jacques Derrida) est une agogie polytype, une polyagogie qui forme plus qu'une texture, une texturologie. Xenakis est topologique, ensembliste, stochastique, formaliste, homologique, pour mettre un peu ordre dans le chaos. Est-il réductionniste pour autant ? non, seulement minimaliste dans le jeu déterminisme-indéterminisme qui respecte la complexité en s’ouvrant vers l’hétérophonie tout en restant cybernétique. Patrick Saint-Jean est prétopologique, quantique, texturologique, informaliste en tant qu’hétéromorphique pour observer le chaos de la vie qui est un "ordre" (ou un désordre, un informel dans le méta et paraformel) irréductible où l'ordre ne peut exister que partiellement (sans infini) par bouclage multiple (feedback) dans un réseau de réseaux systémique (régulation), cyberique (résuel, identification-diversification-dosage-densification-mélange-dynamique) et non plus cybernétique (maître-esclave, asservissement). PS-J propose dans l'enseignement l’interface musicale (et mulimédia) comme instrument de l'agogie et de la polyagogie pour plus de pédagogie où le formel se mêle à l'informel qui génère la forme complexe. Mais il l'intègre dans un amphitéâtre interactif à immersion l'intrant, l'étant et l'extant au réseau de réseaux pour introduir le terme de « cyberagogie ». Le mouvement est l'essentiel même dans le hors-temps associé au en-temps et temporel de Xenakis, car chaque fois il prend forme. Ou plutôt le mouvement est l'existentiel de la musique et tout la problématique du génie artistique (conception d'instruments) est d'optimiser l'interactivité entre l'artiste (compositeur et musicien), son œuvre et l'auditeur-spectacteur par un design de l'hors temps, de l'en-temps et du temporel par respiration de l'espace-temps pour laisser place à la pensée musicale et à l'interprétation-improvisation "spatio-temps réel". La physique, les mathématiques, l'informatique et les sciences humaines et naturelles induisant (inspirant) de multiple agogies qui rejoignent la cybernétique, que la systémique fait évoluer en cyberagogie, l'agogie musicale étant l'espace-temps de convergence intricationnel (http://fr.wikipedia.org/wiki/Intrication_quantique). PS-J proposera également l’OpenAgogie comme une avancée de l'agogie, de la polyagogie et de la cyber agogie dans la pédagogie, sciences de l'éducation qui fait naître et prendre conscience de l’agogie dans la pensée (au contre du bourrage de crâne et au risque de la propagande ou du prosélytisme sans dimension scientifique et universelle). http://patrick.saintjean.free.fr/PACS/Bibliographie/InterfacesMusicalesAM08.html http://patrick.saintjean.free.fr/DesMusiquesformelles_alaPolyagogie_une_stochastiqueIX_fichiers.html |

| |

| |

|

Le

SiLoCoMuVi de Patrick

Saint-Jean devenu l’UPIC

de Xenakis

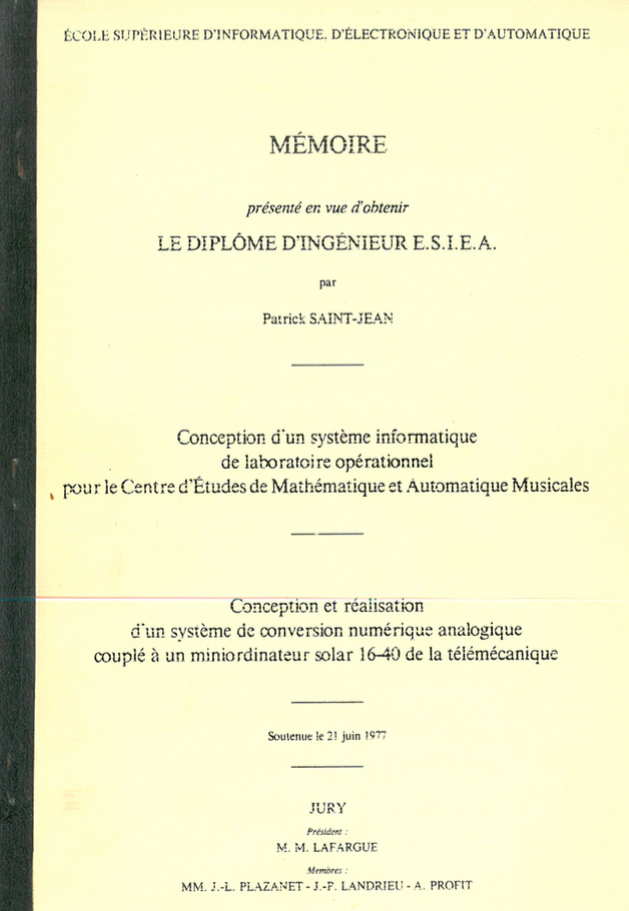

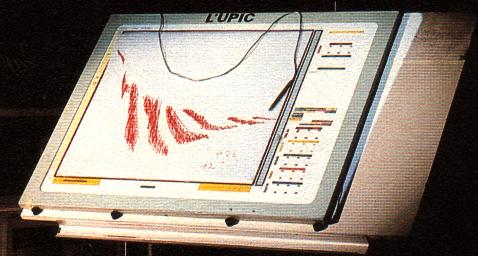

L'UPIC-CNET-SILOCoMuVi 1975-77 http://patrick.saintjean.free.fr/SILOCOMUVI_UPICPSJ2012/CMMM2009-UPIC-CNET-SILOCoMuVi1975-77.html Le compositeur Iannis Xenakis découvre dans les années 1950 l’intérêt des correspondances entre dessin et musique tant du point de vue formel que de celui du timbre et du motif. Ces manifestations de phénomènes synesthésiques ont intéressé Scriabine ou Messiaen ainsi que Kandinsky. Compositeur et architecte, Xenakis s’est rendu compte de ce que le même dessin pouvait générer des éléments formels servant aussi bien à l’architecture qu’à la musique. Ainsi les formes hyperboliques paraboloïdes du Pavillon Phillips de l’Exposition de Bruxelles de 1958 sont tirées des graphismes de son œuvre orchestrale Metastasis. Le centre CEMAMu, ( Centre d’Etudes de Mathématiques et Automatique Musicales), fondé par Xenakis, met au point dans les années 1970 une première version de l’UPIC (Unité Polyagogique Informatique du CEMAMu). Patrick Saint-Jean ayant travaillé indépendamment sur les œuvres de Iannis Xenakis depuis les années 60, il invitera son Maître à venir faire une conférence à l'ESIEA en 1973, après avoir passé un peu de temps à la préparation du Polytope de Cluny avec l'américain Bruce en 1972. De cette rencontre, Iannis Xenakis demandera à Patrick Saint-Jean de se charger des activités et recherches du CEMAMu de 1974 à 1977 au CNET d'Issy les Moulinaux où il sera attaché de recherche CNRS. Alors que Xenakis et ses collaborateurs précédents (Risset, Cuvelier, Cornélia Colyer) étaient orientés vers des projets liés aux Centres de Calcul, Patrick Saint-Jean apporte ses connaissances en mini-informatique acquises à l'ESIEA dès 1972 (H316 d'Honeywell Bull) et au CEN-FAR IPSN-DPr (Intertechnique Multi20, 1974-79), en concevant son nouveau SILOCoMuVi, système informatique de laboratoire opérationnel pour le composition musicale et visuelle parallèlement à SILOMED (projet ATP CNRS, Hôpital Bretonneau de Tours) pour le médical et SILOAC pour l'analyse Chromosomique des irradiés à faible dose IPSN.    Du SILOAC et SILOCoMuVi de Patrick Saint-Jean Le SILOAC était musical (pour l'aide à la classification) car comme on dit "chacun à sa note qui le fait vibrer", mais aussi son timbre : le signal produit par le parcours du contour d'un chromosome (en X) est périodique et donne un fondamental et les bras des partiels proportionnels à la longueur, d'où le timbre de chaque chromosome et celui de l'ensemble des chromosomes du caryotype. (Oeuvres présenties par PS-J : Chromos X, Caryos-N) Patrick Saint-Jean en fera son Mémoire d'ingénieur de l'ESIEA parallèlement à sa thèse de Docteur ès-sciences à l'Université Paris VI puis Paris XIII. La première version de l'UPIC est maintenant exposée à la Cité de la musique à Paris (2-ème étage) avec les autres instruments contemporains (Varèze, IRCAM, GRM, etc.).

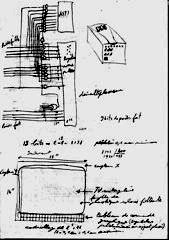

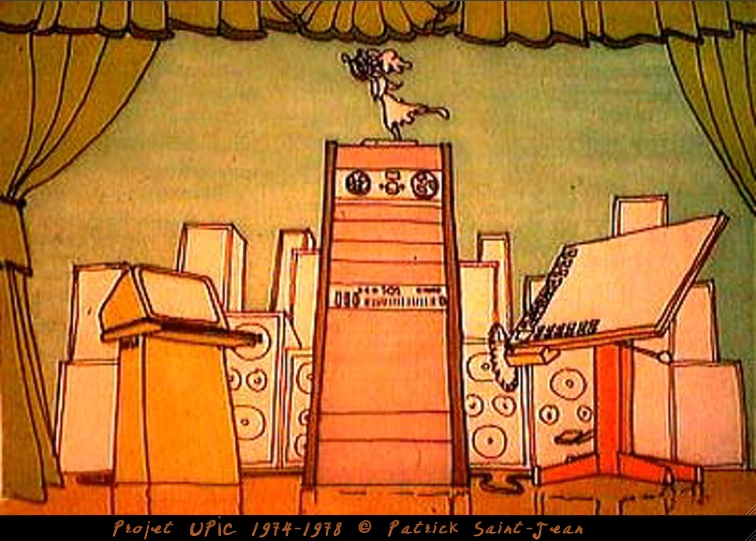

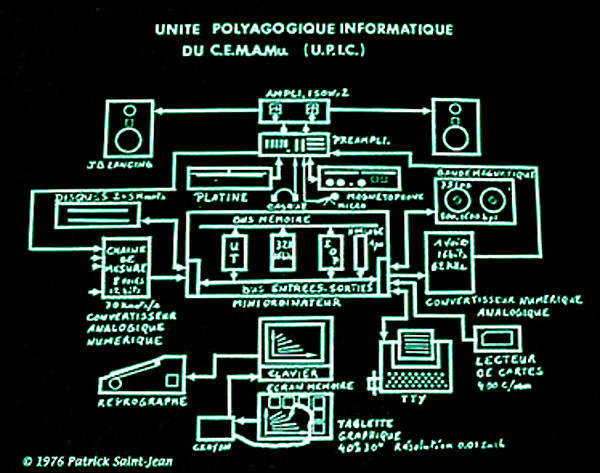

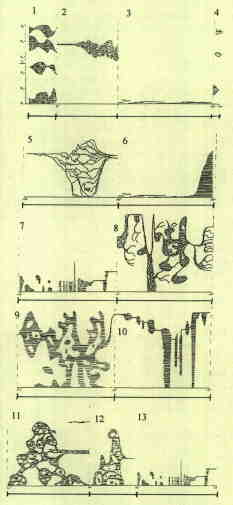

Le premier exemplaire de l'UPIC conçu et co-réalisé par Patrick Saint-Jean (1975-77) pour Iannis Xenakis Installation de Thierry Maniguet, Cité de la Musique à Paris-Pantin  Diagramme de l'U.P.I.C. (© 1976 Patrick Saint-Jean). La présence d'une table à dessin 4096x4096 et de la console-écran Tektronix de même précision était voulue pour en faire un instrument de musique mais aussi un système interactif (semi-automatique, semi-conversationnel) d'Arts Visuels http://patrick.saintjean.free.fr/SILOCOMUVI_UPICPSJ2012/CMMM2009-UPIC-CNET-SILOCoMuVi1975-77.html https://120years.net/upic-system-iannis-xenakis-france-1977/ Diapositives

de l'époque montrant

la conception du système

avec les éléments informatiques et acoustiques

utilisés (Dessins réalisés sur papier par Dominique Saint-Jean,

Architecte, sur un scénario de Patrick Saint-Jean, et photographiés) :

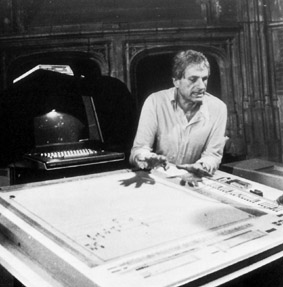

- Mini-ordinateur Solar - Table graphique A0 Tektronix 4096 x 4096 avec crayon graphique - Console écran Tektronix 4096 x 4096 avec Hard-Copy - Télétype 4 fonctions (TTY ASR 33 de Périféric) électromécanique pour frappe au clavier, impression, lecture et perforation de ruban - Convertisseur analogique-numérique - Convertisseur numérique-analogique (96 db, 16 bits, avec mémoire fifo à feedback et commande de filtrage HI-FI) - Chaîne HI-FI JB Lansing stéréo de puissance, platine, magnétophone - Dérouleur de bandes magnétiques Tekelec-Airtronic modifié pour doubler la vitesse de lecture écriture - Lecteur de cartes La musique peut être composée sur une table graphique en dessinant des formes d’ondes et des enveloppes d’amplitude. La page UPIC était à la fois une partition et un exemple de synthèse graphique où des graphismes contrôlaient des paramètres de la synthèse additive et de la modulation de fréquence. En 1987 une version temps réel de l’UPIC est produite par le CEMAMu. L’utilisateur peut ainsi entendre immédiatement la transcription musicale de ses graphiques. Une version sera implémentée sur ordinateur personnel en 1991, puis la première version de l’UPIC entièrement logicielle est créée sous le nom d’UPIX en 2001. A la mort de Xenakis, Julio Estrada prend la direction du CEMAMu et propose une extension du principe de saisie graphique à tous les paramètres de la musique et d’élargir l’ambitus utilisable de façon à réaliser un continuum rythme-timbre (des sons extrêmement graves finissent par devenir des grondements, puis des battements). De nombreux compositeurs et élèves en composition ont fréquenté les ateliers UPIC (fondés en 1985), rebaptisés CCMIX en 2000. Il est actuellement dirigé par le compositeur Gérard Pape. L’idée de lier la musique à la représentation graphique a été reprise par des logiciels comme Metasynth. Cependant leurs concepteurs - bien qu’ils aient développé des logiciels intéressants - n’ont pas compris que l’idée de l’UPIC n’était pas de traduire une image quelconque en résultat sonore, mais plutôt que l’image serve de représentation graphique souple à cette masse sonore.     Table à pointer pour la cartographie (Tektronix) transformée par Patrick Saint-Jean en table à dessiner (sur table amovible de Designer), pour répondre aux besoins

des compositeurs et musiciens à la

recherche de

nouvelles écritures par le dessin (le Design sonore et musical,

micro, mezzo et macro composition)

Iannis Xenakis présentera l'UPIC au Festival de Bonn ... pour les enfants (pédagogie et polyagogie)

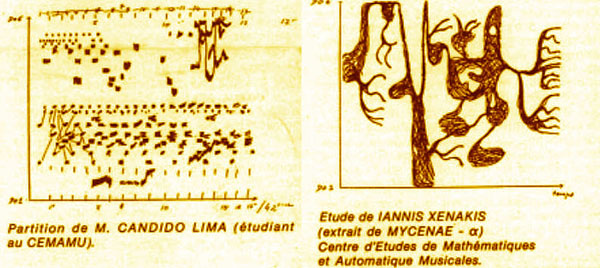

Réalisation de compositions musicales sur l'UPIC : A droite : Première partition de Iannis Xenakis, Mycenae élaborée sur l'UPIC 1980. http://www.youtube.com/watch?v=yztoaNakKok A gauche : Partition de Cândido Lima, un musicien confirmé, élève de Iannis Xenakis et de Patrick Saint-Jean à l'UFR d'Arts Plastiques et Sciences de l'Art (Composition Musicale Assistée par Ordinateur, DEA, boursier de la Fondation Gulbenkian de Lisbonne)). A-MÈR-ES, pour orchestre, sons électroniques et sons à l'ordinateur (UPIC) (1977/78), exécutée en 1979, et reprise dans un concert à la Fondation Gulbenkian, à Lisbonne en 2009. http://www.youtube.com/watch?v=yBJ9H8NFFco Les

réactions

face à l’UPIC sont unanimes : l’outil

est fantastique, mais son développement est resté

figé depuis 1991, et cela malgré les

énormes progrès accomplis dans

l’informatique en général. Outre que

l’ancien UPIC est toujours utilisé, son aspect

avant gardiste s’est un peu estompé.

Explications sur l'UPIC (en anglais): http://membres.lycos.fr/musicand/INSTRUMENT/DIGITAL/UPIC/UPIC.htm       De l'Unité Polyagogique au

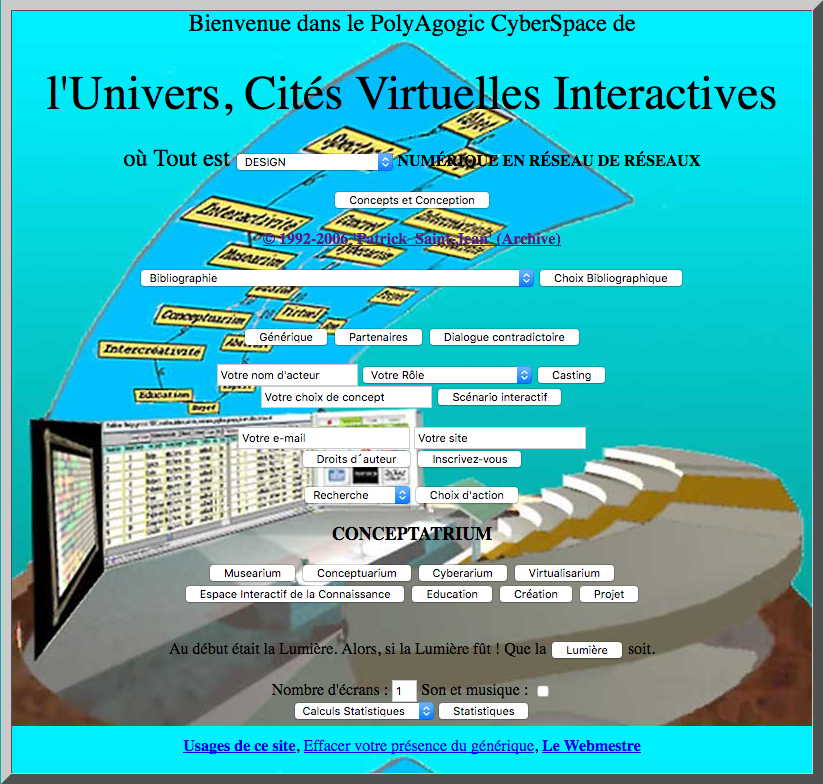

PolyAgogic CyberSpace

Dans les années 90, Patrick Saint-Jean conçoit le PolyAgogic CyberSpace, amphithéâtre à immersion pour le Design du concept multimédia et le spectacle de la connaissance. (http://patrick.saintjean.free.fr/PACS/Bibliographie/UPICauPACS/UPICauPACS.html) Les bases de données et la 3D deviennent accessibles, et il est donné plus d'importance à l'image, au texte et au son en tant qu'objets interconnectables (SiPi : Son Image Partition Interactifs ; MTiPSi : multimédia texte image partition son interactifs) pour retrouver les pleines dimensions de l'espace de création) mais si |

==> ==>

De l'auditorium au PolyAgogique Cyberspace en Univers audio visuel multimédia.

Et l'auditorium multimédia à plusieurs écrans et plusieurs zones accousmatiques et d'écoutes où l'orchestre est à la fois sur la scène et les gradins, distribué en Univers Cités Virtuelles Interactives en réseau de réseaux http://patrick.saintjean.free.fr/IS2016VERDUN.html

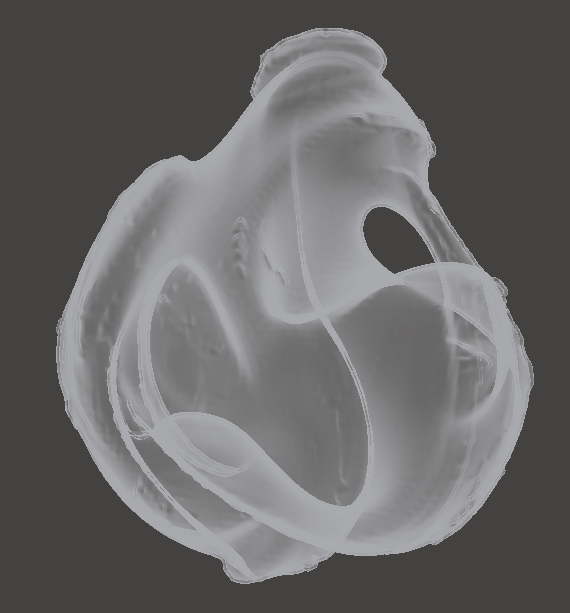

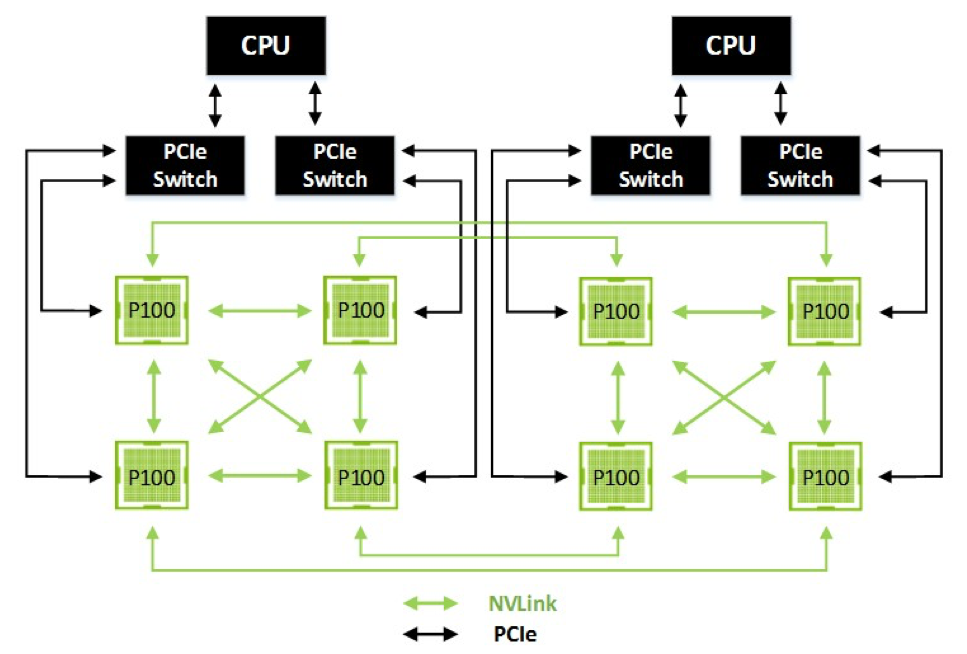

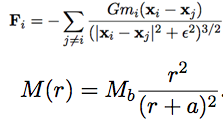

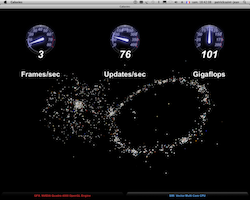

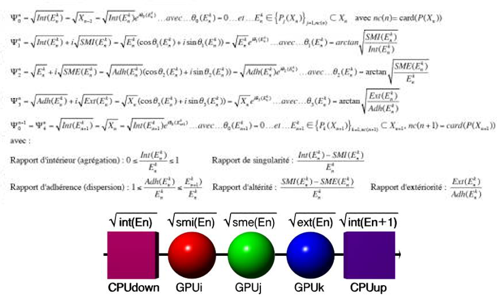

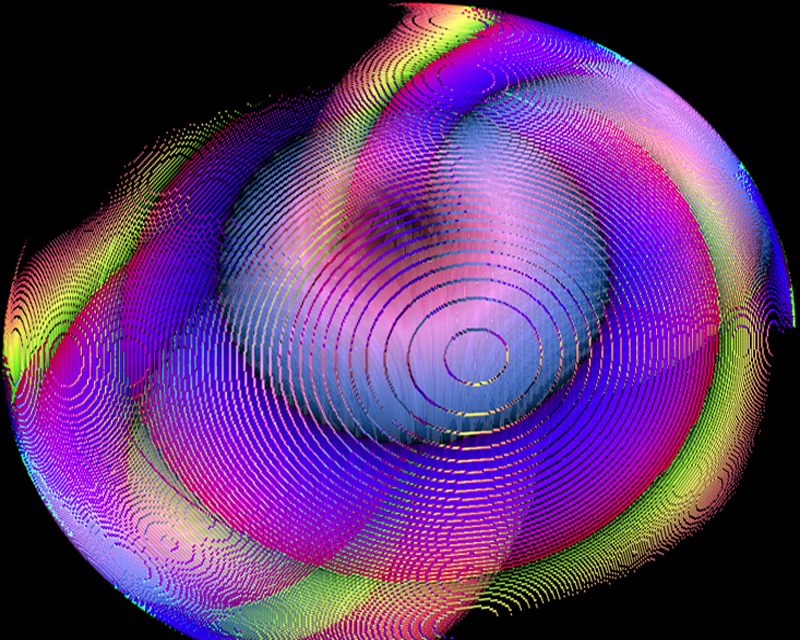

Où chaque instrumentiste possède une table graphique intelligente tel Wacom, ou l'ensemble une valise pour 16 Ipad Pro Apple avec crayon graphique (nano ordinateur programmable) ou armoires de 24 et 48 instruments pour l'orchestre. Le nouveau projet : un PolyAgogic CyberSpace en version 3D       Couplés à un NVIDIA-DGX1-Deep-Learning-Supercomputer HPC sortant de son Centre de Calcul pour rejoindre la scène, et à des enceintes bluetooth-wifi générant les fonctions d'onde quantiques prétopologiques et pouvant offrir au luthier une diversité accousmatique d'enceintes (de la conque acoustique à la conque intelligente) Ainsi Pratique, Théorie, Expression musicale et multimédia, Design instrumental (matériel, logiciels, interfaces interactifs) et création musicale locale ou en réseau devient la démarche du musicien-compositeur            Conception et formalisation figurative par des lois physiques    Conception et formalisation abstraite par des équations mathématiques itératives à partir des fonctions d'onde quantique de texturologies prétopologiques relationelles ensemblistes. A la question : "concevoir un être musical", des formalisations mathématiques donnent de la mesure, des relations, de la variation, de la structure, de la courbe, de la vibration et de l'onde sonore     ==>     + +  = =

Ainsi le désir virtuel de musique abstraite passe par la réflexion et l'interrogation, par la conception et la conceptualisation pour aboutir à la création concrète et vivante Et quarante ans après, l'intelligence artificielle musicale remplace les chaînes de Marhov portant de nouveaux concepts et démarches.    Après "de Bach à Xenakis" ... De nouvelles structures, architectures, et designs de la pensée musicale s'instrumentalisent ? D'autres projets se sont faits et se font

en

parallèle

(IANNIX, CCMIX : ci-joint extrait du site) qui montrent des conceptions d'une grande qualité et qui, peut être, se joindront dans des projets communs en réseau de réseaux. De l'UPIC à IanniX... https://www.iannix.org/fr/ Histoire d'une transmission Pourquoi continuer à développer l’UPIC ? Le projet IanniX Dans

les années 1950, Iannis Xenakis, compositeur et architecte, a découvert

que le même dessin «hors du temps» pouvait générer des éléments formels

servant aussi bien à l’architecture qu’à la musique. Dans ses

expériences avec la façade du «Couvent de la Tourette», il a démontré

que les séquences visuelles de ses verres ondulatoires pouvaient être

conçues musicalement, comme des variations de densité et de durée, une

sorte de grande polyphonie silencieuse.

Plus tard, il a projeté les graphismes de son œuvre orchestrale «Metastasis» dans l’espace, sur des surfaces hyperboliques paraboloïdes pour créer la forme du «Pavilon Philips». Il est tout naturel que Xenakis ait imaginé un instrument capable de traduire ces formes visuelles directement en relation avec la musique. Il a également conçu à partir de «Metastasis» le son et sa composition, en terme de masses sonores, comme de denses nuages de son. Dans les années 1970, le CEMAMu, centre de recherche fondé par Xenakis, a construit la première version de l’UPIC, lui permettant de dessiner la micro et la macro-structure de sa musique. Du point de vue micro, le compositeur pouvait dessiner les formes d’ondes et les enveloppes d’intensité. Il pouvait également dessiner des arcs, chacun associés à un oscillateur avec sa propre trajectoire de fréquence, d’intensité et avec sa propre forme d’onde. La page UPIC était donc à la fois une partition et un exemple de synthèse graphique, où les graphismes contrôlaient des paramètres de la synthèse additive et de la modulation de fréquence. La saisie des arcs était faite soit par le dessin avec une tablette graphique soit à l’aide d’une souris. L’UPIC a beaucoup évolué entre les années 1970 et le début des années 90 ; en effet, le CEMAMu a produit des versions temps-réel (1987) et pour PC sous Windows (1991). Entre 1991 et 2002, le CEMAMu a tenté de développer de nouvelles versions matérielles ou logicielles qui n’ont abouti qu’à la version uniquement logicielle l’UPIX (2001), qui était dans ses fonctionnalités presque identiques à la version de 1991. Après la mort de Iannis Xenakis, Julio Estrada prend la direction du CEMAMu. Il propose alors un projet pour un «UPIC 21ème siècle». Ce projet d’un UPIC tri-dimensionnel découle des travaux qu’il a effectué en tant que théoricien et compositeur dans le Continuum-Discontinuum du son et rythmes, sujet exposé dans sa thèse de doctorat de 1995-96, et concrétisé dans sa musique à partir des années 80. Le dessin de multiples courbes simultanées qui représentent le devenir de tous les micro-paramètres d'un seul son imaginé par le compositeur, est une méthode de saisie et de transcription de cet imaginaire sonore qui sera utilisée par Julio Estrada suite à ses expériences avec l'UPIC en 1980. Julio Estrada proposait une extension multi-paramètrique du modèle de la page «fréquence-temps» de l'UPIC afin de représenter le son complexe en devenir dans un continuum du rythme et du son. A partir de son modèle, il a proposé une extension de l'ambitus de la fréquence de l'UPIC de 1991. Il a proposé d'élargir l'ambitus de fréquence de l'UPIC de 0,1 Hertz jusqu'à 22.000 Hertz, c'est-à-dire d'aller en continu de l'infra-son des pulsations (les rythmes) jusqu’aux fréquences continues (les sons). La saisie par une caméra vidéo des mouvements du compositeur dans le temps et leurs transcriptions en notation musicale, ont été proposées avec le logiciel «Eua-oolin» développé par Julio Estrada et ses collaborateurs à l'UNAM au Mexique. Ce logiciel tente de capter en mouvement cinétique l'énergie implicite dans les différents micro-paramètres du son en devenir que le compositeur imagine et ressent «physiquement». On retrouve cette proposition les développements hardware de La kitchen. En effet, La kitchen utilise différents capteurs embarqués pour générer des courbes en temps réels dans le logiciel IanniX. Estrada a visé une représentation du son qui vient de l'imaginaire du compositeur, mais qui est aussi le son physique, acoustique et réel. A partir de sa théorie relative au continuum sonore, il décrit le rythme et le son comme réel, et non pas seulement comme «perceptif» ou «virtuel». L'avantage de ce modèle, d’après le logiciel «Eua-oolin» pour l'UPIC, est qu'il capte bien la représentation «imaginairement-symbolique» du son dans une notation graphique très complexe. Le devenir de tous les paramètres du son - plutôt invisible ou ignoré dans l'UPIC de 1991 - ainsi que les changements subtils et continus du timbre - intensité -, et de l'espace, deviennent représentables dans la proposition d'Estrada de 2001-02, «l'UPIC 21ème siècle». Pourquoi continuer à développer l’UPIC ? Pendant les onze dernières années, Les Ateliers UPIC, rebaptisés CCMIX en 2000, ont enseigné à de nombreux compositeurs et élèves de composition. Les réactions face à l’UPIC sont unanimes : l’outil est fantastique, mais son développement est resté figé depuis 1991, et cela malgré les énormes progrès accomplis dans l’informatique en général. Outre le fait que l’ancien UPIC est toujours utilisé, son aspect avant-gardiste s’est quelque peu estompé. Après l’analyse du code source du logiciel Upix remis par le CEMAMu, la décision a été prise de refonder l’architecture de développement avec des outils plus adaptés. Upix ne fonctionnant que sous l’environnement Windows, nous avons souhaité élargir les possibilités du logiciel en utilisant une nouvelle plate-forme de développement plutôt liée aux environnements UNIX, LINUX et Mac OS X. Nous n’avons donc pas jugé pertinent de réemployer les codes sources d’origine. Suite à ces réflexions et à l’organisation de trois séminaires de discussions (Paris, Lyon, Santa Cruz, U.S.A.), nous présentons ici nos premières conclusions : Plusieurs logiciels ont tenté d’avancer dans le domaine de la relation graphique et de la matière sonore, entre autres Metasynth et Hyperupic. Cependant leurs concepteurs - bien qu’ils aient développé des logiciels intéressants - n’ont pas compris que l’idée de l’UPIC n’était pas de traduire une image quelconque en résultat sonore, mais plutôt que l’image serve de représentation graphique à cette masse sonore. Ils assignent des paramètres sonores globaux à l’image sans travailler en détail la microstructure du son comme nous pouvons le faire avec l’UPIC. Nous pouvons donc dire que l’UPIC a inspiré bien d’autres logiciels sans avoir été vraiment dépassé par eux. Le besoin d’un nouveau logiciel, suivant les traces de l’UPIC mais allant plus loin encore, reste tout à fait d’actualité. Pendant la journée de conférence à Santa Cruz, Curtis Roads, parmi d’autres intervenants, a évoqué la nécessité de trouver des liens plus étroits entre la représentation graphique ou visuelle et la représentation du son. Nous cherchons toujours une représentation qui convienne à la partition électroacoustique, une représentation qui soit à la fois une symbolisation de la structure formelle de la composition et qui permette également d’agir directement sur la synthèse du son à tous les niveaux, micro ou macro grâce à la souplesse des graphismes. Les questions et les solutions que l’UPIC a proposées pour la partition électronique et pour la synthèse graphique restent également d’actualité. Par contre, il est évident qu’une mise à jour est nécessaire car l’UPIC de Xenakis a besoin d’une évolution. En effet, aujourd’hui nous avons les moyens d’aller plus loin. Le projet IanniX Ainsi, nous avons imaginé le nouveau logiciel IanniX, en l’honneur du concepteur de l’UPIC. Il nous semble évident qu’il n’est pas question de faire un nouvel «UPIC» qui brouillerait la grande contribution historique de l’UPIC de Iannis Xenakis. Pour ne pas faire de confusion entre l’UPIC historique et notre projet, nous proposons de le nommer IanniX pour montrer la filiation de notre projet ; avec ce nouveau nom, nous risquons moins de confondre le logiciel «fils» avec le père. IanniX est la suite du projet UPIC dans le sens où il continue de privilégier la représentation graphique pour la partition électroacoustique sans rester axé uniquement sur le dessin. IanniX va également proposer quelques autres techniques de synthèse en plus de la synthèse additive et de la modulation de fréquence que nous trouvons déjà implémentées dans l’UPIC. Artistiquement, IanniX va avancer dans plusieurs nouvelles directions : 1) Une partition graphique multidimensionnelle et multi-formelle. Le niveau de la page dans l’UPIC va devenir le niveau micro de la partition de IanniX, c’est-à-dire la représentation d’un seul «son». Quand on dessine une page dans l’UPIC, on dessine une succession de sons. Nous pouvons imaginer dans IanniX un niveau supérieur où le niveau micro est caché et où nous représentons des séquences de «sons» déjà riches et complexes grâce à leur synthèse timbrale et cela au niveau micro. Nous pouvons donc distinguer la représentation graphique d’une synthèse de son individuel au niveau micro-formel, et celle d’une séquence de sons complexes au niveau macro-formel. 2) Des techniques de synthèse issues ou non de IanniX. D’une part, nous pouvons continuer à dessiner les trajectoires des oscillateurs de la synthèse additive et de la modulation de fréquence comme dans l’UPIC actuel, en ajoutant la possibilité d’aller jusqu’à mille oscillateurs verticalement, alors pourquoi ne pas rajouter comme nouvelle possibilité le dessin des trajectoires de banques de filtres? Une banque de mille filtres qui traite le bruit blanc est possible avec l’aide d’une nouvelle carte matérielle, proposée par Giuseppe de Giugno, qui permettrait la synthèse et la re-synthèse de sons très riches. À partir d’une analyse et d’une re-synthèse de type spectrale, nous pourrions imaginer la possibilité d’effectuer des opérations d’édition sur la représentation graphique d’une banque de filtres qui représentent cette re-synthèse. Il y a bien sûr d’autres méthodes de synthèse du son plus Xenakiennes, comme la «Matrice de Gabor» avec ses Gaborettes. Nous pouvons alors imaginer des opérations d’édition très riches sur la représentation graphique d’une «Matrice de Gabor» qui permettraient des opérations microscopiques sur le niveau granulaire du son. Il existe également beaucoup d’autres méthodes de synthèse et de traitement de signal qui méritent d’être incorporées comme fonctions dans IanniX. Il est donc souhaitable que les sons réalisés avec les techniques de synthèse ou de traitement de signal ne provenant pas de IanniX puissent être incorporés dans le logiciel directement grâce à une architecture de type «plug’in» 3) Une saisie des données de la composition dynamique et multidimensionnelle. Quand Xenakis a proposé la méthode du dessin sur la tablette d’architecte, il a en effet permis un lien direct entre l’imaginaire du compositeur, son geste, et la représentation graphique. Aujourd’hui, nous pouvons aller plus loin grâce aux capteurs de mouvement sophistiqués qui sont développés à La kitchen. Si nous ne pouvons ou ne voulons pas dessiner, les capteurs de mouvement pourraient traduire le geste kinétique directement dans un graphisme. Cela est très intéressant pour les niveaux micro et macro de la composition. Dans le domaine micro, le capteur peut saisir un geste qui représente une courbe mélodique ou rythmique, tout comme au niveau macro, le geste peut représenter les accelerandi ou rallentandi des tempi. 4) La macro-forme : un séquenceur multidimensionnel et poly-temporel Au niveau macro-formel de la composition avec l’UPIC, nous sommes dans un univers à deux dimensions où la partition graphique est jouée à une vitesse unique, même si le tempo est variable. Nous proposons aujourd'hui un logiciel permettant les multi-topologies de l’espace et les multi-tempi, reposant sur un principe généralisant l'UPIC tout en préservant son intégrité. Ce nouveau principe conçu par Adrien Lefèvre, est une construction mathématique formelle d'une grande simplicité, mais dont l'application laisse espérer des résultats tout à fait étonnants et innovants. En outre, il unifie des domaines de la représentation musicale qui semblaient jusqu'alors très éloignés. IanniX propose au niveau macro de la partition graphique une représentation symbolique des «sons» complexes construits déjà au niveau micro. Ces sons peuvent être comparés à des planètes, chacune évoluant dans son propre système, immobile ou en mouvement. On imagine aisément plusieurs pages UPIC se jouant simultanément, chacune dans sa propre géométrie et connectée à différents types de synthétiseurs. La représentation des trajectoires du temps proposée par IanniX est également suggestive pour une représentation d’un mouvement d’un son dans l’espace. Nous pourrions imaginer des sons faisant des rotations et des «pannings» à différentes vitesses. Synthèse IanniX a le potentiel pour être un descendant intéressant de l’UPIC. Fidèle à ses origines, il traverse néanmoins ses propres chemins. Sans se confondre avec l’UPIC, il propose des nouvelles pistes innovantes : 1) Une partition graphique multidimensionnelle et multi-formelle. 2) Au niveau micro-formel, des techniques de synthèse créées par IanniX sous forme de «plug’ins» pouvant être représentées et éditées graphiquement dans les deux cas. 3) Grâce aux capteurs de mouvement, les gestes servant d’éléments de micro et macro-forme sont saisis et représentés graphiquement d’une façon dynamique et multidimensionnelle. 4) Au niveau du contrôle du déroulement du temps et de la représentation graphique de la macro-forme, un séquenceur d’une géométrie poly-topologique et poly-temporel est proposé. Gérard Pape,directeur de CCMIX visiter le site du CCMIX de l'UPIC à IanniX_ News_ Juillet 2006, deux nouveaux stagiaires travaillent sur le développement de la version 0.6, disponible d'ici quelques semaines. Pierre Jullian de la Fuente (ENST) Cyrill Duneau (DUT CNAM) Avec le soutien du Ministère de la culture (DMDTS - Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles), la kitchen travaille sur une nouvelle interface graphique interactive à partir des travaux du compositeur et architecte Iannis Xenakis. En 2002, la kitchen a reçu comme mission de la DMDTS de produire une expertise sur l’UPIC, plate-forme de représentation graphique mise au point par Iannis Xenakis dans les années 1970. Adrien Lefèvre, développeur informatique et Gérard Pape, directeur du CCMIX rejoignent alors l’équipe de la kitchen pour la réalisation de cette expertise, et la mise au point d'un nouveau logiciel prototype, IanniX, qui poursuit les objectifs du projet UPIC. Suite à une riche période de recherches et réflexions, et à l'organisation de trois séminaires de discussions (Paris, Lyon, Santa Cruz), un rapport d'expertise ainsi que le prototype du nouveau logiciel IanniX ont été remis à la DMDTS - Ministère de la Culture en décembre 2002. Download old version IanniXApp054.sit : Executable for MacOS X, MacOS 9, Windows 32. IanniXDev054.sit : Sources and Projects for MacOS X MacOS 9, Windows 32. IanniXDev054.zip : Sources and Projects for Mac OS X, Linux. Notice rapide d'utilisation Chers utilisateurs, chers développeurs, Vous allez utiliser le logiciel IanniX 0.54. Ce prototype est inachevé, il offre malgré tout un aperçu global des principes mis en jeux dans de futures versions plus avancées. Nous élaborons actuellement une documentation succincte de ce logiciel prototype. En attendant, vous pouvez utiliser le logiciel sous MacOS X, et ouvrir les quelques tutorials de test dans IanniX, ou dans n'importe quel éditeur de texte. Vous découvrirez ainsi la structure des documents "partition" de IanniX, écrits en scripts CommoC. Les versions MacOS 9 et Windows 32, ne comportent pas encore d'interface graphique, et ne fonctionnent qu'en mode console. Dans la version MacOS X, quelques problèmes d'interface graphique ne sont pas encore résolus, par exemple la commande <Save> ne fonctionne pas à partir du menu, mais uniquement à partir de l'inspecteur. Les développeurs pourront ouvrir les projets avec : - CodeWarrior Pro7r1 (IDE 4.2.5) sous MacOS 9, MacOS X et Windows 32. - Project Builder 1.1 (et plus) sous MacOS X. - Par convention, MosX1 designe MacOS 10.1.x, et MosX2 désigne MacOS 10.2.x (Jaguar). Essayez, furetez, cherchez les potentialités de ce logiciel à travers les tutorials de test et les scripts CommoC. IanniX 0.54 n'est plus vraiment un prototype, mais ce n'est pas encore un logiciel. Short user manual Dear users, dear developpers, You're going to use the sofware IanniX 0.54. This prototype is not yet completed, but it offers a global view of the principles which will be adopted in the future and more advanced versions. We're actually working at a short documentation for this prototype software. In the meantime you can use the software on MacOS X and open the text tutorials in IanniX or in whatever text editor. You'll discover the structure of the document called "partition" in IanniX, written in scripts CommoC. The MacOS 9 and Windows 32 versions still don't have a graphic interface and they only work on console mode. In the MacOS X version there are still some problems in the graphic interface, such as the <Save> command which doesn't work from the menu, but only from the inspector. Further developements can open the project with: - CodeWarrior Pro7r1 (IDE 4.2.5) on MacOS 9, MacOS X and Windows 32. - Project Builder 1.1 (et plus) on MacOS X. - As a convention, MosX1 designs MacOS 10.1.x, et MosX2 designs MacOS 10.2.x (Jaguar). - There is still no <makefile> for Linux. If someone is interested... Try, test and look for possibilities of this software through the test tutorials and the scripts CommoC. IanniX 0.54 is no more a real prototype, but is not yet a software. |

Maison de l'Université, 5 Mars 2017, UFR Lettre et Sciences-Humaines